研究成果の記事一覧

内閣府 「自律型無人探査機(AUV)利用実証事業」に東京海洋大学と九州工業大学など採択

内閣府 総合海洋政策推進事務局が公募した「自律型無人探査機(AUV)利用実証事業」に、いであ株式会社・戸田建設株式会社 […]

シアノバクテリアの光合成を調節するメカニズムを解明 光遺伝学などの応用研究の進展へ

2024年6月13日、豊橋技術科学大学、東京薬科大学、佐賀大学、金沢大学、大阪大学の研究グループは、シアノバクテリアの […]

天然アミノ酸がパーキンソン病予防に有効の可能性、ユーグレナ社と武蔵野大学が確認

株式会社ユーグレナと武蔵野大学の田中健一郎准教授は、共同研究により、抗酸化作用をもつ化合物であるエルゴチオネインが、パ […]

玉川大学と東洋メディアリンクス 学園内の間伐材を活用した共創プロジェクト 6月26日(水)まで展示

玉川大学工学部マネジメントサイエンス学科マネジメント・コントロール研究室は、東洋メディアリンクス株式会社との産学連携に […]

オンライン面接ではカメラを見て話したほうが高評価 広島大学が検証

広島大学大学院の研究グループは、オンラインの就職面接において、受験者の視線がカメラ方向を向いていない場合、評価が大幅に […]

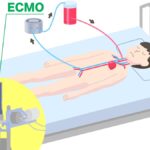

ECMO使用の有無は肺を除き臓器提供後の生着率に影響しない 岡山大学が解析

日本では突然の心停止で毎年10万人以上が死亡している。心肺蘇生により一命を取り留めても、脳機能が回復せずに脳死に陥り、 […]

紀伊半島の神経難病「牟婁(むろ)病」の病態 患者iPS細胞モデルで迫る

慶應義塾大学と三重大学の研究で、紀伊半島に多発する牟婁(むろ)病(筋萎縮性側索硬化症/パーキンソン認知症複合:Kii […]

学習の「記憶」と「集中」にはデジタルより紙が効果的 富山大学が医療系学生に調査

富山大学学術研究部医学系の山田正明准教授、関根道和教授らが医学や薬学、看護学など医療系の大学生を対象に紙とデジタルの学 […]

抗インフルエンザ薬を使った脳梗塞の根本的治療、名古屋市立大学が成功

名古屋市立大学大学院の澤本和延教授らの研究グループは、正常な脳内を移動する新生ニューロンの間に適度な隙間が存在すること […]

未来に対する楽観思考を持つことで先延ばし癖が減少する可能性 東京大学が発見

「今よりも未来のストレスが増えることはない」と信じる人は、深刻な先延ばし癖が少ないことを、東京大学大学院総合文化研究科 […]