2026年4月、ものづくりの集積地である大阪南エリアに、私立大学初となる工学部が始動する。地元企業・行政等との連携による徹底した「課題解決型工学部」として、マネジメント能力が高く、即戦力となる技術者の育成を目指す。カリキュラムの策定には、連携協定を締結する「大阪公立大学工学部・大学院工学研究科」から、学部長に就任予定の菊田久雄教授をはじめとするものづくり技術の第一人者が、構想段階から参画。大阪公立大学の学びの質の高さを反映したカリキュラムを、桃山学院大学の強みである実践授業を通じて提供する。他に類を見ない超実践型の学びについて伺った。

工学にデータとビジネスの力を。

技術と実践力で切り拓く、新時代のエンジニアへ。

英国国協会の流れをくむ桃山学院大学は1959年に開学。大阪南部・和泉市のメインキャンパスと大阪市内のあべのキャンパスを合わせ、7学部8学科に約8,000名の学生が集う。文系総合大学として歴史を刻んできたが、2026年4月、工学部を新設する。

ものづくり技術や応用光学研究の第一人者であり、学部長として陣頭指揮を執ることが予定されている菊田久雄教授は、新学部への自信をこう語る。

「和泉市のある南大阪エリアは、ものづくり企業が多く集まるものづくりの集積地です。しかしこれまで私立の工学部がなく、その誕生が熱望されていました。新設される工学部は、本学初の理系学部というだけでなく、大阪南エリアとしても初の私立工学部という位置づけであり、地域の強い要望により誕生する学部なのです」

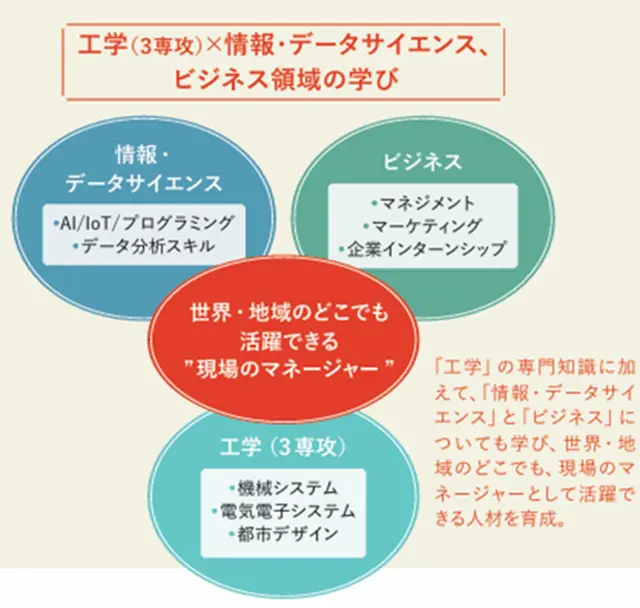

同学部が目指すのは、ものづくりの現場において即戦力であると同時に、リーダーとして活躍できる人材の育成だ。工学の専門知識に加え、情報・データサイエンスやビジネスの視点を持って課題解決できる力を身に着け、世界や地域で活躍できる人材へと育てる超実践型教育を推進する。

学びの領域は、機械システム工学、電気電子システム工学、都市デザイン工学の3専攻。

これを横断するかたちで、通常の工学部より高い比重でデータサイエンスやビジネスを学ぶ。定員は160名。学生20名に対し教員1名という、関西圏の私立大学の中でもトップクラスの少人数制クラスにより、丁寧な指導を実践していく。

多様な連携先との協力で超実践型の学びが実現。

モノづくりのリアルに触れ、入学後に専攻を決められる。

学びの環境は4年間を通じて、徹底した産学官共創が貫かれている。1年次の企業・行政による講演や見学に加え、2年次からは連携企業の課題発見や解決に取り組み実践力を養う。3年次には、全国的にも珍しい「コーオプ教育プログラム(給与を得ながら学べるインターンシップ)」も計画している。

こうした学びを強力にバックアップするのが地域企業や行政等とのつながりだ。JR西日本や大阪ガスといった大手企業から地元の中堅企業まで、現時点で38社・団体との連携が進み、「コーオプ教育プログラム」も26の企業で受け入れが決定している。

新設の工学部が、これほど多くの企業や行政等と連携できるのは、地元地域の工学部への期待の高さと熱意の表れというだけではない。同大学の「ビジネスデザイン学部」が築いてきた信頼関係が大きく貢献している。同学部では、企業・団体からの課題にチームで取り組み、卒業までに40を超える課題解決の提案を行うPBL(課題解決型授業)の実績があるのだ。

もう一点、カリキュラムの大きなポイントとなるのが、入学後に専攻を決める「レイトスペシャライゼーション」だ。1年次の段階では、広い視野で工学全体に共通する基礎を身に着けながら、企業・団体の講演や見学を通じて自身のキャリアイメージを描いていく。そのうえで、2年次に専攻を選ぶというシステムだ。入学前に専攻を決めなければいけないというプレッシャーを感じることなく、入学後に得られる情報・経験をもとにより納得のゆく専攻を決定することができる。

- 1

- 2