関西医療大学の記事一覧

脳卒中後の痙縮に対する振動刺激の効果を検証 関西医療大学

関西医療大学博士後期課程の久納健太さんの論文が英文誌Cureus Journal of Medical Science […]

反復した運動イメージ練習の効果 ―関西医療大学がワーキングメモリ機能による中枢神経活動の差を発見―

運動イメージ(実際の運動を伴わずに、動作を頭の中で想像するプロセス)は、ワーキングメモリ(作業記憶)を基盤として生成さ […]

関西医療大学ヘルスプロモーション整復学科 2026年度入学生より公認アスレティックトレーナー資格を目指せるように

関西医療大学(大阪府泉南郡熊取町)は、2026年度入学生より、保健医療学部ヘルスプロモーション整復学科で「アスレティッ […]

理学療法における科学的根拠に基づいた運動イメージの実践 関西医療大学

運動イメージは、実際の運動や筋収縮を伴わずに脳内で運動をシミュレートする心的過程である。運動イメージは特別な機器を使用 […]

下肢に着目した運動の随意性や運動単位の変化を反映した評価の新しい試み 関西医療大学

脳卒中患者の特徴である痙縮は随意性が低下することで様々な日常生活の妨げとなり日常生活動作を大きく阻害する。実際に、痙縮 […]

ジストニアに対する鍼治療の論文が海外の専門書に掲載 関西医療大学

ジストニアは、身体の様々な筋に不随意な筋緊張異常を生じ、異常姿勢や動作の困難を引き起こす難治性の症候群である。治療の第 […]

ポジティブな感情は手指の運動機能を向上させる 関西医療大学

運動の発現は「情意・情動→発意→計画→実行」の段階を経て実行されるといわれ、感情と運動は切っても切り離せない関係にある […]

高齢者の手指巧緻性は末梢神経機能に影響される 関西医療大学

高齢者の健康状態を考えるうえで、日常生活動作がスムーズに行えるかどうかは重要である。日常生活動作の中で、衣類の着脱や箸 […]

外側広筋からF波を記録する際の痛みを軽減する方法が明らかに 関西医療大学

神経疾患の診断やリハビリテーションの効果を判定するため、脊髄前角細胞の興奮性の指標であるF波を測定することがある。従来 […]

脳血管障害片麻痺患者のF波の直前に出現する波形は痙縮の程度を反映するか

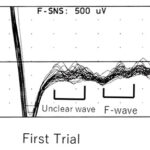

関西医療大学大学院研究科長の鈴木俊明教授は、Case Reports in Neurology誌において脳血管障害片麻 […]

- 1

- 2