水産資源の記事一覧

ウナギ資源の保全 市民の意識や関心を新聞報道から分析 長崎大学

長崎大学環境科学部の松重一輝助教と北九州市立自然史・歴史博物館の日比野友亮学芸員は、減少するウナギ資源の保全に向け、新 […]

ヌタウナギの寿命は50年以上 島根大学が世界初の解明

島根大学生物資源科学部の山口陽子助教は、海底に生息し「海の掃除屋」と呼ばれる原始的な脊椎動物ヌタウナギの成長効率や寿命 […]

三陸沖の海水温上昇が世界で過去最大に 気温も大きく上昇 東北大学が発見

東北地方の三陸沖で海水温が過去1年間に平年より6度も高くなっていることが、東北大学大学院理学研究科の杉本周作准教授らの […]

「環境DNA」分析を活用し、環境保全と漁協のDXを同時に実現 龍谷大学が産学連携でアプリ開発へ

龍谷大学は「環境DNA」分析の技術を応用して、川の各地点の生物相をスマートフォンに表示するアプリの開発を始める。開発に […]

毛ガニの甲羅側から雌雄を見分ける「漁師の目」 画像の深層学習で正確、高速に実現

東京理科大学、金沢大学、神奈川大学の共同研究グループは、ケガニのオスとメスの判定を甲羅の画像から深層学習を用いて明らか […]

稚魚放流は漁業資源増加に逆効果、北海道大学などが分析

河川などで頻繁に実施されている稚魚の放流が河川の漁業資源増加に逆効果であることが、北海道大学大学院地球環境科学研究院の […]

大豆イソフラボンでチョウザメを全メス化、近畿大学が成功

近畿大学水産研究所新宮実験場の稻野俊直准教授は大豆イソフラボンを用いてチョウザメを全メス化することに日本で初めて成功し […]

魚の眼球中の水晶体から、生涯の移動や採餌の履歴を読み解く

海洋研究開発機構、東京大学、水産研究・教育機構の研究者らは、魚の眼球中の水晶体の窒素同位体比分析を行うことで「魚の生活 […]

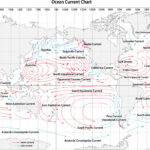

遠く離れた黒潮とメキシコ湾流の同期を発見 異常気象の発生にも関与か

北半球最強の暖流である黒潮とメキシコ湾流が、北米大陸を挟んで約一万キロメートルと遠く離れているにもかかわらず、数年から […]

重イオンビーム照射で大型の「メガワムシ」作出に成功

動物プランクトンの一種であるシオミズツボワムシ(ワムシ)は、クロマグロなどの生まれたばかりの仔魚の生き餌として養殖事業 […]

- 1

- 2