脳卒中の記事一覧

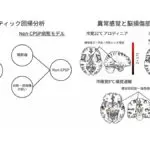

脳卒中後失行症患者は感覚-運動統合の歪みに対し行為主体感は保持されている

畿央大学の信迫悟志教授、森岡周教授、明治大学の嶋田総太郎教授、慶應義塾大学の前田貴記講師らの研究で、失行症を有する患者 […]

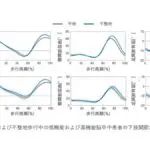

高機能・低機能脳卒中患者の不整地歩行の特徴 畿央大学が違いを分析

畿央大学大学院の乾康浩氏(博士後期課程)と森岡周教授らの研究チームは、平地での歩行速度が異なる脳卒中患者において、予測 […]

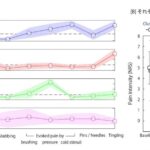

脳卒中後疼痛の病態特性 畿央大学などがサブタイプ別に包括的分析

畿央大学の井川祐樹氏(健康科学研究科博士後期課程)と大住倫弘准教授らは、大阪大学大学院の細見晃一医師らと共同で、検査・ […]

自立歩行が困難な脳卒中者の歩行回復の特徴 畿央大学が調査

畿央大学大学院の蓮井成仁氏(博士後期課程)と森岡周教授らを中心とする研究グループは、脳卒中後の自立歩行困難者における監 […]

脳卒中者の歩行非対称性の原因 畿央大学が障害と代償戦略に分類

脳卒中後、多くの人が日常生活の質に大きな影響を与える「歩行非対称性」を経験する。畿央大学の水田直道客員研究員らの研究グ […]

脳卒中後の運動主体感が上肢使用量に影響 産総研と畿央大学が独自に質問紙を開発し検証

産業技術総合研究所の宮脇裕氏(畿央大学客員研究員)と畿央大学の森岡周教授らの研究グループは、脳卒中後運動障害が招く様々 […]

脳卒中後疼痛の痛みの性質によってリハビリテーションの予後は異なる 畿央大学が解明

畿央大学大学院博士後期課程の浦上慎司氏と同大学ニューロリハビリテーション研究センターの大住倫弘准教授らは、脳卒中後疼痛 […]

脳卒中患者の物体把持の不器用さは、運動麻痺よりも感覚障害に由来する 畿央大学

畿央大学大学院博士後期課程/摂南総合病院の赤口諒氏、同大学の森岡周教授、国立障害者リハビリテーションセンター研究所・神 […]

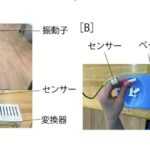

動摩擦情報をフィードバックするリハビリ装置が手の感覚運動機能障害を改善 畿央大学

畿央大学理学療法学科4年生の淡路彩夏さん、同大学の渕上健客員研究員と森岡周教授らは、脳卒中後、感覚運動機能障害により上 […]

亜急性期脳卒中患者の麻痺側上肢の使用頻度の傾向、畿央大学などが分析

畿央大学と岸和田リハビリテーション病院の研究グループは、上肢麻痺の評価であるFMAとMALに関し、FMAの上肢項目(FM […]