昨年話題となった学力型年内入試ですが、高校側からの批判もあり、その後、高校団体と大学団体などの協議を経て、今年から学力試験のみではなく志望理由書などの資料と合わせて合否判定をすることになりました。この結果、各私立大学は調査書を点数化したり、志望理由書や事前課題の提出を新たに加えたり、学力試験以外の書類などを合否判定資料に加えるなどの変更を行っています。こうした大学側の新たな対応に対しては、受験生側も新たな対応が必要になります。ただ、受験生にとってそれほど大きな負担にはならないものと予想されます。

各大学の対応が出そろうも一部は配点が未発表

従来から関西エリアで実施されてきた学力試験によって合否判定する、いわゆる学力型年内入試ですが、昨年、首都圏で東洋大学が同様の学校推薦型選抜を実施したことで大きな話題となりました。賛否両論がありましたが、最終的には文部科学省が、入試のルールブックと言われる今年の「大学入学者選抜実施要項」に修正を加えることで、学力型年内入試のルールが決められました。今年の「大学入学者選抜実施要項」には様々な変更が加えられていますが、年内入試に関するポイントだけをまとめると、主なものは次の3点になります。

①学力試験(「教科・科目に係る個別テスト」が正式な用語)を実施する場合は、「小論文・面接・実技検査等」または「志願者本人が記載する資料や高等学校に記載を求める資料等」と必ず組み合わせて丁寧に評価する。

②学校推薦型選抜の推薦書は、アドミッション・ポリシーに対応する志願者本人の学習歴や活動歴を踏まえた学力の三要素を記載する書式とする(そのためのイメージ例も提示)。

③小論文の形式で教科・科目に係る知識を問う出題をしてはならない。

このうち、受験生に直接影響するのは①と③です。特に①は出願時に提出する書類が増えることになりますが、各大学はすでに新しいルールに対応して入試制度を変更しています。一部の配点が未発表のケースもありますが、どのような書類等を新たに提出すればよいかは、ほぼ明らかになっています。そのため、受験生もこれらに対応しなくてはなりません。

学力試験と組み合わせる評価方法のパターンは?

前述のように、今年から学力型年内入試は学力試験だけの評価方法ではなくなります。では、どのような評価方法が組み合わされるのでしょうか。現段階で公表されているメジャーな私立大学のケースを見ると概ね次の3パターンに分類でき、この中の2つを組み合わせる大学も見られます。

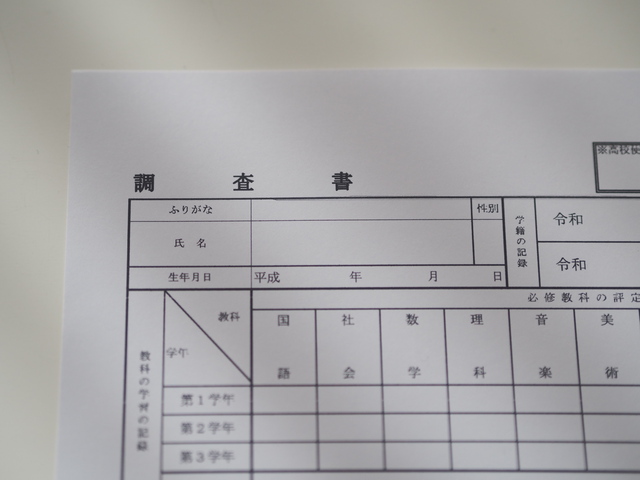

①調査書※

受験生にとって最も手続きに手間がかからない評価方法です。調査書の全教科の学習の状況(評定平均値)を10倍あるいは20倍して学力試験の点数に加算します。学習の状況がオール5であれば、10倍の場合は50点、20倍の場合は100点として加点されます。目標に準拠した評価(絶対評価)に変わってからすでに20年以上が経ち、肌感覚では、ほとんどの生徒はほぼ「4.0」の評定平均値になっているような印象ですので、あまり差はつかないようにも思います。たまに「3.0」の評定平均値を見ると何かあったのだろうかと思うほどです。それはさておき、受験生にとって手間がかからないのは良いのですが、すでに決まっている評定平均値は自分では如何ともしがたいため、受験生にとって歯がゆさが残ります。

※調査書は「大学入学者選抜実施要項」では、一般選抜でも学力検査に組み合わせる評価方法とされています。そのため、学力型年内入試で調査書を点数化して加点するだけでは、新ルールに合致していません。調査書の点数化のみの大学は必ず入試方法の変更が行われるはずですので、今後の情報発信に注意が必要です。

②志望理由書・活動報告書

最も正統的というか一般的な方法で、受験生も対応しやすいのではないかと思います。また、志望理由や活動報告を評価したとしても内容によって評価に差が出るとは思えませんので、多くの大学は評価対象にはしていても現段階では点数化はしていませんし、点数化されている場合でも配点は極小です。

このあたりは一般選抜で「主体性等の評価」として高校時代の活動や経験などを入力することに近いと考えても良いでしょう。この「主体性等の評価」は、もともと高大接続改革の施策が進められる中で、学力の三要素のうちの「主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度」を学力試験が中心の一般選抜でも評価せよと言われ、困っていた志願者数が多い私立大学側が編み出した絶妙の落しどころだったのです。本来「主体性等の評価」を行うには面接が方法として適していますが、数千人、数万人を限られた時間内で面接することは事実上不可能です。そのために考え出された方法でしたが、それを考えると、今回はまたしても同じようなことが繰り返されているような印象です。

③事前課題

事前課題を提出させるケースはこれまでもありましたが、学力型年内入試に組み合わせる評価方法としては目新しい方法と言えます。この事前課題は大学によって求める内容に違いが出ますので、受験生にとっては対応がやや手間かも知れません。

メジャーな大学をいくつか見ると、それぞれの大学の教育方針や教育理念などを読んだ上で、入学後にどのような取り組みをしたいのかを書かせるものが多くなりそうですが、中には学部学科によって異なるテーマを設定して、小論文を課すような正統的(?)な事前課題を課しているケースも見られます。ただ、これでは一般的な総合型選抜や学校推薦型選抜と変わらないので、お叱りを受けるかもしれませんが、もっと学力型年内入試の課題として適切な汎用的なテーマとするなど受験生に配慮して欲しいところです。

ほとんどの課題の文字数は200字~400字

一部の大学を除くと、多くの大学は受験生のことをちゃんと考えてくれていて、提出書類の文字数が200字~400字程度に設定されています。また、活動報告書の提出を求める大学でも報告書の用紙に活動内容の例示が記載されていて、チェックボックスにチェックを入れて、活動内容を短い文章で書き込めばよい形式にしてくれている大学もあります。

こうした書類はネット出願時に入力するケースが多く、受験生の多くは生成AIを活用しようと考えていると思います。しかし、考えても見れば200字~400字ぐらいであれば、誰にでも当てはまる一般的な内容を書けばすぐにスペースが埋まります。そのため、生成AIを使わなくてもWEBで「志望理由書 大学で取り組みたい事 文例」で検索するとそれらしい文例がたくさん出てきます。生成AIも使い始めると思いのほか時間を使ってしまいますので、検索で出てきた文例を活用すればそれで十分だと思います。

なぜそれで十分なのかと言えば、ここで求められているのは、素晴らしい志望理由や入学後の取り組みを書くことではなく、それぞれの大学の教育方針や教育理念などをちゃんと読んでもらうことが主な目的だからなのです。大学側は受験生が書いた内容の優劣を評価したいのではなく、受験生の自大学への関心を少しでも高めたいと思っているのです(と思います)。それを端的に示しているのがこうした評価方法に対する低い配点です。受験生は配点に合わせて労力を割けば良いのです。

ただし、内容をシビアに問われないからと言っても、ただ文字が並んでいれば良いというわけでもありません。数千人から数万人単位の志願者数の大学だから資料は読まないだろうと高をくくってはいけないのです。学力試験以外のこれらの評価方法では、評価結果に差は付けられないことが明白だとしても、大学側は無理してでも全員分に目を通すと思います。いまだに批判されることが多い学力型年内入試ですので、それを実施する大学側にも意地があるはずです(と思います)。