「データサイエンスは新章がスタートしています」と言葉に力を込めるのが、昨年、滋賀大学データサイエンス学部長に就任した市川治教授だ。滋賀大学は、2017年に日本初のデータサイエンス学部を開設して以来、日本のデータサイエンス研究をリードしてきたパイオニアだ。文理融合のカリキュラムと多彩な専門性を有する教授陣に加え、企業や自治体との連携により実在のデータから学べる充実した環境を整えている。新たなデータサイエンス研究の展開と、それに呼応するデータサイエンス学部の学びについて話を聞いた。

データサイエンス研究は第二章へ。

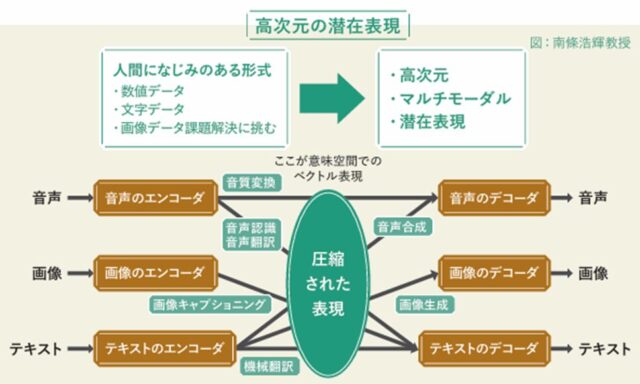

高次元、マルチモーダル、潜在表現がキーワード

「そろそろデータサイエンスのブームは終わるのではと危惧される方もいるようですが、そんなことはありません。コンピュータやAIの進化により高次元のデータ(特徴量の多いデータ)を扱えるようになり、データサイエンスの可能性がさらに広がりを見せています」と笑顔を見せる市川教授。

これまで情報学や統計学では、数値やテキスト、音声、画像といったデータは個々に分析が行われていた。しかしここに来て、ChatGPTやStable Diffusion(テキストをもとに画像を作成する画像生成AI)などのように、テキストや画像、音声、動画など複数の異なるデータを組み合わせて処理するマルチモーダルな機械学習が容易になっている。

「近年登場した新しいデータ処理のアプローチでは大量のデータから、高次元の潜在表現を獲得できるようになりました。潜在表現とは意味や概念を表すベクトルと理解してよいでしょう。高校までに習ったベクトルは3次元くらいだと思いますが、これからは768次元といった高次元のベクトルを普通に扱う時代、つまり、データサイエンスの第二章が始まっているのです」

実際、これらの技術やデータは医療、創薬、金融取引、スポーツ科学など、幅広い分野で応用されている。市川教授は、「データサイエンスは、実際の社会問題を解決する技術です。様々なところにデータがあり、それが社会を変える原動力になっています。これからの新しい扉を一緒に開けていきましょう」と力強いメッセージをくれた。

- 1

- 2