2025年3月27日、桜美林大学の新宿キャンパスで、高校生のためのキャリア支援プロジェクト「ディスカバ!」の教育視察研修が行われました。複数日で行われている高校生向け「ディスカバ!探究キャンプ」を、高校の先生や大学関係者が視察できるという研修会です。この視察の前に「桜美林大学が見据える高大連携の狙いと展望」というテーマで、桜美林大学の入試部長 高原幸治氏が学生募集と大学入試を10年間見てきた視点を踏まえた講演がありました。

2022年度から高校のカリキュラムに「総合的な探究の時間」が導入され、大学入試における「総合型選抜」など年内入試の拡大が続いています。30年間で大学進学環境があまりにも変わっていて、40代、50代の親世代にはすぐには理解しづらいのかもしれません。今回のコラムでは、桜美林大学 高原氏の講演資料をもとに、学力だけでなく探究活動を評価していく時代に変わっている現状を解説します。

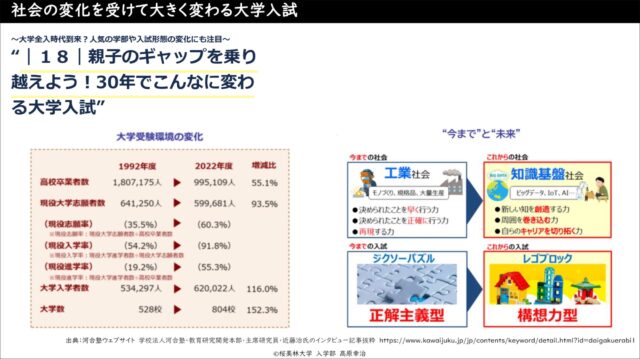

高校卒業者約「180万人」に対して約「530大学」の時代から、高校卒業者約「100万人」に対して約「800大学」の時代へ

親世代を代表して1992年度を例に挙げると、高校卒業者は約180万人で、大学進学率※1は26.4%。現役の大学進学率※2は19.2%で、現役入学率※は54.2%。大学に入学できるのは4人に1人で、さらに現役で入学しようとしても半分近くは浪人になってしまう、そんな時代でした。工業社会で、決められたことを「早く」「正確に」できる力を持った人が必要とされ、大学入試は「正解主義型」でした。

子世代を代表して2022年度を例に挙げると、高校卒業者は約100万人で、大学進学率は56.6%。現役の大学進学率は55.3%で、現役入学率は91.8%。2人に1人以上が大学に進学しており、よほどのことがない限り浪人しなくても現役で入学できてしまう時代です。知識基盤型社会で、新しい知を「創造する」力や、周囲を「巻き込む」力を持った人が必要とされ、大学入試は「構想力型」に変化してきています。

※1 大学進学率:大学進学者数÷18歳人口

※2 現役の大学進学率:現役大学進学者数÷高校卒業者数

※3 現役入学率:現役大学進学者数÷現役大学志願者数

予見が困難な時代の中で「活動に向かう力」が大切になってきた。大学入試もこれを評価する時代へ

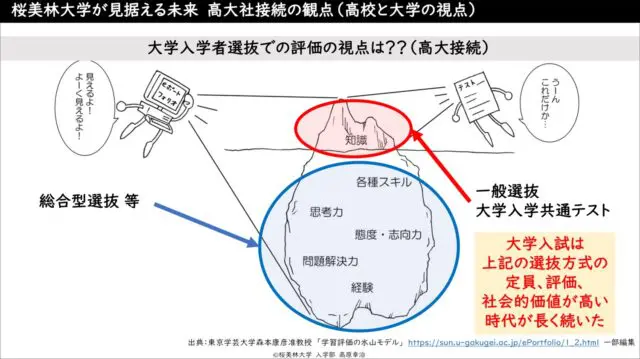

2007年6月の学習指導要領の改訂により「学力の3要素」という言葉はありましたが、2013年頃からの「高大接続改革」の推進により、広く認知されるようになりました。「高大接続改革」とは、グローバル化や技術革新などに伴い、課題が複雑化し予見が困難な時代の中では、新たな価値を創造していく力を育てることが必要として進められた改革。「知識・技能」に「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を加えた3要素で、高校教育で確実に育成し、大学教育でさらなる成長を図るため、それをつなぐ大学入試においても、多面的・総合的に評価するという一体的な改革です。

これにより、大学入試における評価方法は、(ア)学力評価テスト以外に、(イ)自らの考えに基づき論を立てて記述させる評価方式、(ウ)高校時代の学修・活動歴、(エ)エッセイ、(オ)大学入学希望理由書、学修計画書、(カ)面接、ディベート、集団討論、プレゼンテーションが加わることになり、総合型選抜や学校推薦型選抜で「多面的評価入試への転換」が行われました。「学びに向かう力」に加えて「活動に向かう力」※1が大切になってきたのです。

※1 これまでの学びや経験を通して得た、主体性、協働性、多様性などの力を用いて自分の身の回りや社会の課題を積極的に解決する行動を指す桜美林大学の総合型選抜等の評価軸

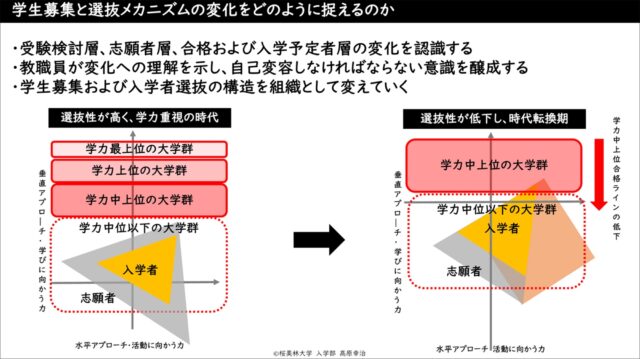

上位の国立大学でも「多面的評価入試への転換」が行われているが、割合が高いのは首都圏学力中位大学。選抜メカニズムが変わってきている

「学びに向かう力」に加えて「活動に向かう力」が大切になってきたことで、「多面的評価入試」が総合型選抜や学校推薦型選抜で行われています。2022年度入試より、総合型・学校推薦型選抜の入学者は、一般選抜(共通テスト利用を含む)の入学者を上回り、さらに伸びている状況です。上位の国立大学を含むすべての大学で行われていますが、「多面的評価入試」の割合が高いのは、私立大学です。特に首都圏学力中位にある、桜美林大学などは入学定員の30%以上が総合型選抜からの入学者となっています。

大学全入時代に入っていますが、学力中上位の大学は志願者が多く集まっているため、まだ学力中心の選抜に依存できる現状にあります。一方、学力中位以下の大学はそうなっていません。その理由は、「学生確保の観点から選抜が早期化している」こともあり、大量の受験生を学力試験のみで選抜するということが難しくなっているからです。もう元に戻ることはないと予測されます。総合型選抜や学校推薦型選抜では、「学びに向かう力」だけでなく「活動に向かう力」を評価する入試が今後も多く行われていくことになります。

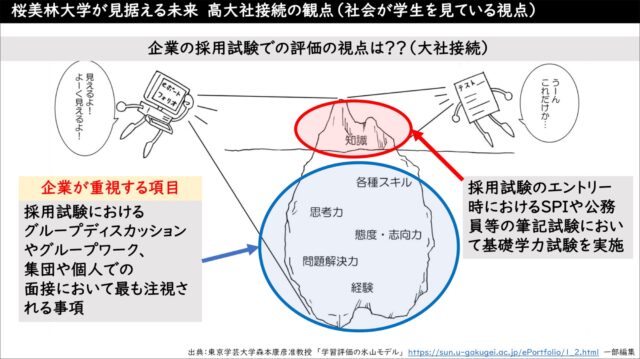

企業の採用面接でよく出てくる「ガクチカ」は、高校時代の「探究で力を入れたこと」?

大学入試における評価軸は、総合型選抜を中心として変わってきていますが、企業の大学生の採用はどのような状況になっているでしょうか。エントリー時のSPIや筆記試験などで基礎学力を測る試験を実施している企業もありますが、現在、採用試験の中で行われているのは、個人面接以外では、グループディスカッションやグループワーク、集団における面接です。特に採用面接でよく出てくるワードとして「ガクチカ」があります。学生時代に力を入れたことの略語です。もちろん学業でも構わないのですが、それ以外にでも、言葉にできるくらいの、力を入れて活動をしたことが大切になってきています。

高校教育では、「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を付けていくために「総合的な探究の時間」がカリキュラムの中に導入されています。この「総合的な探究の時間」で探究に力を入れることは、企業採用における「ガクチカ」と似ています。企業は、採用基準として「知識・技能」だけでなく、「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を以前から見ていますので、大学入試が企業採用試験に近づいてきていると言えます。大学入試における総合型選抜の割合が増えているのは、社会の流れに合致しているのではないでしょうか。

総合型選抜でも基礎学力試験を行う方式・型が出てきているが、学力中位以下の大学では主力ではない

国立大学では共通テスト必須の総合型選抜もありますが、私立大学の総合型選抜や学校推薦型選抜では「活動に向かう力」を測る試験が中心になっています。ただ、ここ数年の動きとしては、総合型選抜の中で学力試験を中心した入試を行う動きも出てきています。桜美林大学で見ると、総合評価方式【自己PRシート等の書類審査+面接等】、基礎力評価方式【2分野の基礎力審査+面接等】、探究入試(Spiral)【探究学習関連の書類審査+面接等】の3つに分かれており、基礎学力で評価をする方式も用意しているようです。

首都圏では、2025年度入試で東洋大学が学校推薦入試 基礎学力テスト型を新規実施し、話題になりました。私立大学の中ではMARCHクラスに次ぐ学力中上位大学です。2026年度入試では総合型選抜で基礎学力テスト型を実施するようですが、このような大学ランクになると、「活動に向かう力」がある生徒の中で、さらに「学びに向かう力」(学力が高い)がある生徒を獲得していこうという動きになっているようです。

桜美林大学の高校生向け「ディスカバ!探究キャンプ」を視察して感じたこと

今まで説明してきた背景もあり、桜美林大学は、高校生のためのキャリア支援プロジェクト「ディスカバ!」を2017年から試行開始し、2023年度では年間3万5000人を超える高校生が参加しているプロジェクトとなっています。

今回、編集部は桜美林大学の新宿キャンパスで開催されていた2025年春「ディスカバ!探究キャンプ」を視察したのですが、まず驚いたのは参加者の多さ。参加無料とはいえ、誰に強制されたわけでもなく、春休みに2日間または3日間の時間をとって自ら参加する高校生がこんなにたくさんいるんだと圧倒されました。また、大学生メンターがサポートしてくれているとはいえ、始まる前までは全く知らない高校生どうしがチーム名までつけて一緒に取組み、積極的に発言していました。

総合型選抜は、探究活動を活かせる試験が多くなっています。ディスカバ!探究キャンプに参加したことが入試につながることも考えられます。「ディスカバ!」は、すべての高校生(一部中学生)が対象になっており、桜美林大学の志望者に限定していないとのこと。興味のある方は、問い合わせてみてはいかがでしょうか。

・問い合わせ先

桜美林大学 入学部 (町田キャンパス 一粒館)

インフォメーションセンター info-ctr@obirin.ac.jp

TEL:042-797-1583

高校の進路指導担当者向けには、2025年5月に「高校教員対象説明会」を実施

・ディスカバ!について

ディスカバ!事務局 discova@obirin.ac.jp

導入について詳しくはこちら

https://discova.jp/magazine/teacher/

講演者:桜美林大学 入試部 部長/学長補佐 高原幸治

ディスカバ!教育視察研修 学生募集と大学入試を10年間見てきた視点より