京都という町を舞台に、自分の学びを自分でデザイン

研究プロジェクトで得た実践知と理論を往還して学ぶ

学びの中心となるのは、キャンパスの外で展開するプロジェクト活動だ。京都という唯一無二の町全体をラーニングプレイスととらえ、産学連携、地域プロジェクトなど学外とつながり、共創し、生成するプロセスを学ぶ。重要なのは“自分の学びを自分でデザインしていくこと”。学生たちは4年間を通じ徹底的にこれを習得していく。

カリキュラムをみていこう。柱となるのは「デザイン・イン・ソサエティ(DiS)科目群」と「デザイン・スタディーズ(DS)科目群」を往還する学びだ。DiSではプロジェクト活動で得た経験を通じてデザイン・アートの実践知を修得、一方、DSでは実践によって得たことの理論的な背景や意味、社会的な位置づけを振り返る。この2つの科目群を往還しながら理解を深めていくのだ。

そしてこの往還を支えるのが「デザイン・ランゲージ(DL)科目群」だ。デザインやアートに関わる知識や技能を、協働する他者とコミュニケーションを深めるための共通言語(Language)と捉え、学生自身のビジョンに基づき習得していく。

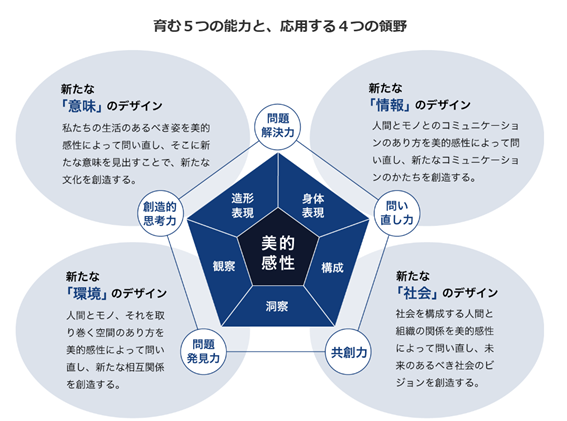

DLでは、応用する4つの領野(意味、情報、環境、社会)として、博物館学や認知科学、情報工学、考古学など多岐に渡る学問を学ぶことができる。デザインとアート(DA)を軸に、DA×インダストリアル、DA×海外発信、DA×工芸、DA×芸術祭、DA×考古学、DA×行政といった研究プロジェクトへの展開が可能だ。

また、デザイン・アート学部は、京都の西北、金閣寺近くの衣笠キャンパスに新校舎を竣工予定だが、衣笠キャンパスには、国内外にある日本の文化資源のデジタルアーカイブ国際共同研究拠点となっている「アート・リサーチ・センター(ARC)」がある。アーカイブの傑出した技術を備えるだけでなく、膨大なデータが集積されており、こうしたデータを学修のリソースとして活用できるのも、立命館大学ならではの強みだろう。