食分野での新たな学びにアプローチするのが、実践女子大学が2026年4月にスタートさせる「食科学部」だ。同大学ではこれまで、生活科学部食生活科学科の中に、管理栄養士専攻、食物科学専攻、健康栄養専攻の3つの専攻があった。しかし近年、インバウンドの増加や食に対する価値観やライフスタイルの多様化に伴い、食に関わる人材にグローバルな視点やより専門的なスキルが求められている。時流を見据えたニーズに応え、実践女子大学では、高度で実践的なカリキュラムを充実させ、専門性に特化するために学科から「食科学部」へと発展させた。

食をとりまく環境の変化を見据え、多様な学習環境を整備。

時代にマッチした食のプロフェッショナルを目指す

「もっと専門性を高め、食産業や食ビジネス、医療・健康分野で自ら課題を見出し問題解決できる人材、リーダーシップを発揮できる人材を育成したい。そのためにカリキュラムや教員スタッフを充実させ、学部化することにしたのです」と話すのは、現・生活科学部食生活科学科の松岡康浩教授だ。

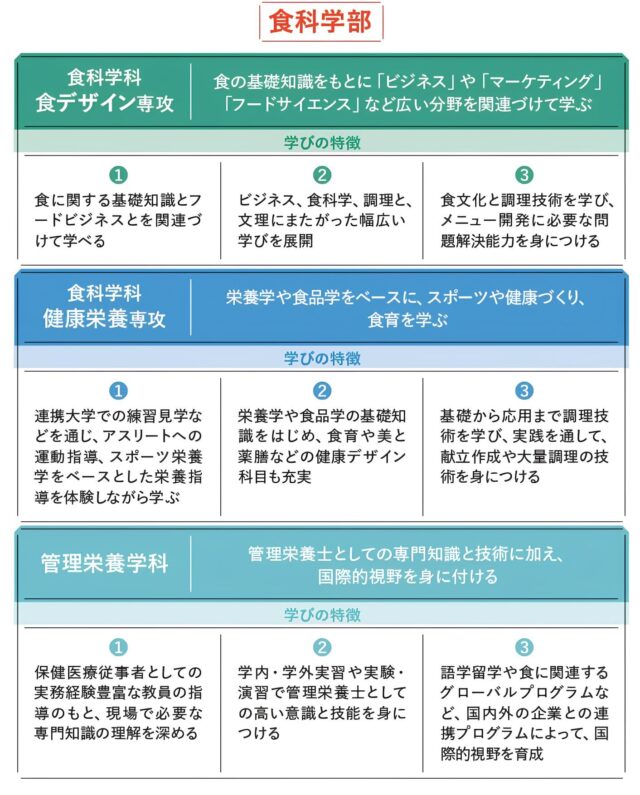

新たな食科学部では、「食科学科食デザイン専攻」「食科学科健康栄養専攻」「管理栄養学科」の3つの学科・専攻を設置し、より多様な学習環境を提供する。

「食科学科食デザイン専攻」では、食品学、調理学など食の基礎知識をもとに「ビジネス」「マーケティング」「フードサイエンス」を関連付けて学び、PBL(課題解決型学習)を取り入れ、メニュー開発や商品開発に必要な問題解決能力を養う。商品開発に必要なマーケティングを実践する「フードマーケティング演習」をはじめ、自分たちで考案したメニューを実際に販売する「カフェ経営演習」など、スイーツショップやベーカリーの経営ができることも視野に入れ、スモールビジネス経営の基礎を学べるような科目も配置している。

「食科学科健康栄養専攻」では、国家資格である栄養士に必要な栄養学、食品学をベースにスポーツや健康づくり、食育などを学ぶ。「給食計画論」や「栄養指導論」、日本体育大学と連携した「スポーツ連携プログラム」などを通じて、食や健康に関する課題を発見し解決できる能力を身につける。

「管理栄養学科」では、国家資格である管理栄養士を目指した専門知識と技術の習得に加え、グローバルな視野を身につける。国家試験へのサポートはもちろん充実している。「食グローバルプログラム」では、欧米諸国での国際栄養研修や発展途上国での栄養教育を体験できるほか、「臨床栄養管理実習」など実践的学びも豊富だ。

食の知識・技術に加え、経営・マーケティングなどの実学を強化

多彩なテーマで食にアプローチする教授陣も魅力

学びの具体を見ていこう。どの学科・専攻でも、まず「食品科学」など食の基礎知識を学ぶ。食教育の伝統校らしく調理実習も充実している。和・洋・中の応用調理実習では、現役のレストランシェフを招き、師範台でのシェフの手元を間近に見ながら実習できる。さらに新たな食科学部では、「マーケティングや経営などビジネス系の実学、社会と連携した学びを意識的に増やしていく予定」だという。

研究室での活動も魅力だ。松岡教授は、食品メーカーでの商品開発や素材研究などの経験を生かし、学生を指導している。なかには、埼玉県主催の「狭山茶レシピコンテスト」で最優秀賞を受賞した学生もいるそうだ。「食品メーカーの研究開発を希望する学生が多い。食のスモールビジネスに着目し、卒業論文で、知りあいのキッチンカーのスタッフと共にメニュー開発に取り組んだ学生もいます」

松岡教授はまた、豊富な教授陣もアピールする。「食品の物性(テクスチャー)を専門に介護食のとろみ成分を研究している先生、介護予防や高齢者の食事に詳しい先生、珍しいところでは、土器に付着した成分分析で太古の食を研究されている先生もいます」。

ほかにも、食器の色や模様が食欲に与える影響をテーマにしている先生、食品ロスに着目し捨てられる食材の有効活用や摘果果実に含まれる有用成分などを研究する先生、茸の軸の六次産業化を扱う先生など実に多彩。教員の研究を調べて、学科・専攻選びをするのもよさそうだ。

テーマパークとのコラボや、海外でのプログラムも提供。

食への好奇心、探求心があれば、食科学部の学びが将来を拓く

さらに実践の場として豊富なプログラムを設けている。そのひとつが、「食グローバルプログラム」だ。すでに実績があり、カンボジアでの「食育ボランティア」では、現地の大学生とともにカレーを調理して小学生にふるまい、世界の食事情を肌で体感したそうだ。また、全学共通の「グローバルインターンシップ」では、アメリカのテーマパークなど、海外の現地企業で就業経験ができ、キャリア選択にも役立つという。

東京サマーランドと連携したPBL(課題解決型学習)も魅力あるプログラムだ。

実践女子大学では、東京あきる野市にある東京サマーランドと2018年に包括的連携協定を締結し、社会連携を学びに取り入れている。2020~22年には、「プールサイドで食べたい映えるメニュー」をテーマとした夏季限定のスイーツの市場調査からレシピ提案、ネーミングなど商品開発の一連のプロセスを経験。同社女性社員によるプロジェクトチームと試食会を重ね、イタリアのデザートカッサータを挟んだ「カッサータアイスサンド」や、「アサイーパフェ」などを商品化した実績がある。

東京サマーランドで商品化され、期間限定で販売した「カッサータアイスサンド」と「アサイーパフェ」

東京サマーランドで商品化され、期間限定で販売した「カッサータアイスサンド」と「アサイーパフェ」

最後に、求める人物像を松岡教授に伺うと、「まず、食べることが好きな学生に来て欲しいですね。さらに食を通じて人々に喜びを伝えたいと考えている人。食科学部に入学すれば、メニューの開発や商品開発、調理実習など、食に関わることのすべてが学べます。大切なのは、食への好奇心、探求心でしょうか。それさえあれば、食科学部なら4年間で学びを深め、将来が開けるはずです」と心強い言葉が返ってきた。

実践女子大学 生活科学部 食生活科学科

松岡 康浩教授