2026年度、文教大学健康栄養学部のカリキュラムが改訂される。新カリキュラムでは、3年次以降に所属するコースの選択肢が増え、より専門的な学びや多様な資格の取得が可能になるそうだ。改革に至った背景や今後への期待などを、健康栄養学部長の秋吉美穂子先生と、宇田川陽秀先生に伺った。

学生のニーズに寄り添った4コース制

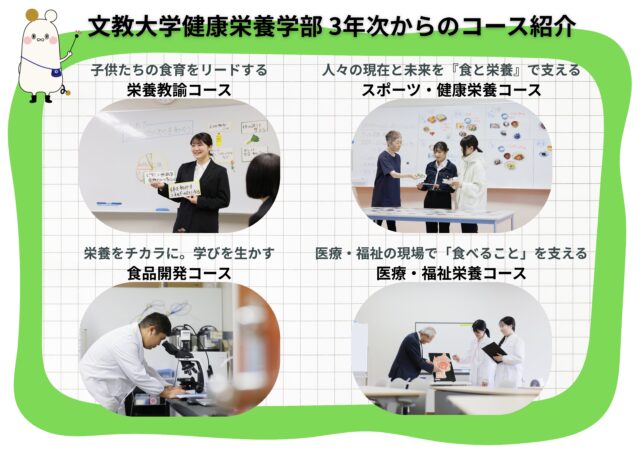

文教大学健康栄養学部では、3年次から3コース制に分かれるカリキュラムを採用してきた。これまでは「栄養教諭」「健康栄養」「臨床栄養」の3コースだったが、2026年度からは一部名称の変更と、「健康栄養」の細分化を実施。「栄養教諭」「スポーツ・健康栄養」「食品開発」「医療・福祉栄養」の4コースから選択できるようになる。こうした改革に乗り出したのは、学生のニーズの変化に対応するためだと秋吉先生は語った。

「3コース制は学生からも好評だったものの、志向がだんだんと偏りを見せていきました。以前は臨床栄養コースが人気でしたが、現在は健康栄養コースを選ぶ人が圧倒的に多い。将来はスポーツ選手を支援する管理栄養士になりたい、と夢を持って入学する学生や、食品開発に関心がある学生も増えています。多様なニーズに応えるため、4コース制への移行を決めました。」(秋吉先生)

4コース制にすることで、在学中に取得できる資格の幅も広がる。管理栄養士の国家資格はもちろん、「NR・サプリメントアドバイザー」「フードサイエンティスト」といった各コースの特徴的な資格にも対応。さらに以前は選択制だったゼミを3年次から必修にし、資格取得をより手厚くサポートする。

「資格試験のフォローをする教員と学生の接点が増えるのは、これまでは主に4年次でした。今後は3年次から接点ができるので、より相談しやすくなるでしょう。試験対策のきめ細かい指導につなげていきます。」(秋吉先生)

「ゼミでは研究力も強化したいと考えています。これまでは卒論やゼミを選択しなかった学生が、研究力を身につける機会がないまま卒業してしまう場合がありました。必修化によって、研究に対する基礎知識と将来的なキャリアを考える力をつけてほしいです。」(宇田川先生)

「食べること」を通して“ココロとカラダ”について学ぶ

コースの増加、ゼミの必修化のほかにも、カリキュラムの変化が見られる。「“ココロ”を育むカリキュラム」の強化だ。同大学の健康栄養学部は心理学系の科目も取り入れており、“ココロ”の面からも食や栄養を深掘りしてきた。なかにはアロマテラピーに関する授業も。「アロマテラピーの知識が栄養カウンセリングのストレスマネジメントに有用」との考えから2026年度からは「食行動の心理学」や「対人関係の心理学」といった科目も導入し、より多角的に“ココロ”を掘り下げる予定だ。

「本学部の心理系科目では食行動と関連する部分を扱います。たとえば食べ物の好き嫌いはなぜ起こるのか。行動に表れる心のありようも学びながら、人々の健康を支える力を育みます。」(秋吉先生)

「管理栄養士や食品開発など栄養に携わるどのような職業でも、相手に行動変容をサポートしなければならない機会が出てきます。健康のために食べるものや食べ方を変えることも事例のひとつです。本学の学びから、行動変容を求められたときに抱えるストレスの理解を深め、対象者ひとりひとりの課題や挑戦に寄り添える力を育みます。」(宇田川先生)

“ココロとカラダ”の両面から食や栄養を追求するために、各コースには専門性や豊富な経験を持つ教員が集っている。たとえば栄養教諭コースには、教育委員会や高校教員の経験者が。栄養関係の知識だけでなく、教員として必要なスキルも磨いていく。医療・福祉栄養コースには病院での勤務経験を持つ教員や、臨床栄養士として福祉の現場で働いていた人もいるそうだ。スポーツ・健康栄養コースには、高校または大学の運動部と連携して研究をしている教員も。学内に本格的なトレーニングルームを有しており、学生たちは実際に身体を動かしながら授業で学んだ内容を確認できる。食品開発コースでは、地域の食材を活用して新商品開発に取り組んでいる教員がいるそうだ。

「ゼミや卒論、課外活動などに取り組む学生と、教員が一緒に挑戦できる学部になるでしょう。学生との共同活動により、学部全体が活性化し、よりおもしろい研究につながればと思います。」(宇田川先生)

キャリアを切り拓く力と、人への理解力を高めてほしい

卒業後に予想される進路は、栄養教諭、公認スポーツ栄養士、食品会社の開発部門、病院や高齢者施設での勤務など多種多様だ。キャリア支援も学部と大学が連携して早期から始め、コース選択や就職活動を支えていく。こうした支援は在学中だけに限らない。

「卒業後に転職する人もいますが、都度大学に相談に来てくれます。アフターケアが充実している点や、何といっても学生と教員が話しやすい関係性が構築されているのは文教大学の強みです。将来まったく失敗しない人はいないでしょう。本学での学びを通して、失敗しても恐れずに次の道に進めるくらいの心の強さを持った人になってもらえたらと思います。」(宇田川先生)

「食べることは誰もが行っており、人間の本質や自分自身に向き合うときにも必要なファクターだと思います。広い学びを通して、人に対する理解力や、意図を上手に聞き取るコミュニケーション力を身につけてほしいです。そうすればどこに行っても活躍できる人になるでしょう。」(秋吉先生)

食について多角的に考え、専門的な知識や経験、資格を得られる栄養健康学部。男女問わず、食に興味がある人を歓迎している。

「食べることが好きな人にぜひ来てほしいです。本学は共学なので、もちろん男子学生も栄養や食について学べます。管理栄養士、食品開発、スポーツ栄養、臨床栄養、教育など、健康に関する広い学びを提供できるので、ぜひ多くの方に知っていただけると嬉しいです。」(宇田川先生)

「学部全体の雰囲気を明るくしてくれるような、活発な方に来ていただきたいです。本学は緑豊かで静かな山沿いにあり、学生たちもそんなキャンパスを気に入っています。教員と学生の距離も近く、卒業生が気軽に遊びに来てくれる雰囲気も魅力です。ぜひ本学で4年間、『食べること』について考えてみませんか。」(秋吉先生)

文教大学

左:秋吉 美穂子 健康栄養学部学部長

右:宇田川 陽秀 准教授