今春入試に関する情報も出そろい、全体概要が見えてきました。ここ数年の入試は競争緩和が1つのキーワードでしたが、2025年度入試ではその傾向に変化が見えました。国公立大学も私立大学も志願者数が増加して合格者数が減少しています。入試は難化傾向に転じたと言えます。

一般選抜も年内入試も志願者数が増加

入試結果についての様々な集計が、各社の入試情報サイトで公開されています。それらによると今春入試はこれまでの競争緩和の傾向から一転、難化の傾向にあることが分かります。河合塾の進学情報サイトKei-Netで詳しい解説がなされていますが、総合型選抜・学校推薦型選抜のいわゆる年内入試は、国公立大学も私立大学も志願者数が前年より増加しています。それに合わせて合格者数も大幅に増加していますが、志願者数の伸びほどは増えていませんので、全体では倍率が上がっています。結果として難化の傾向にあると言えます。特に私立大学の年内入試は首都圏での志願者数、合格者数の増加が目立ちます。話題となったあの大学の入試結果が大きく影響していると考えられます。

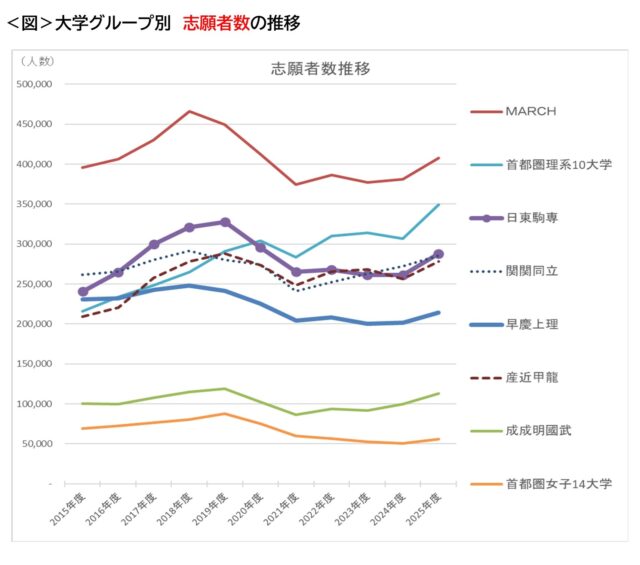

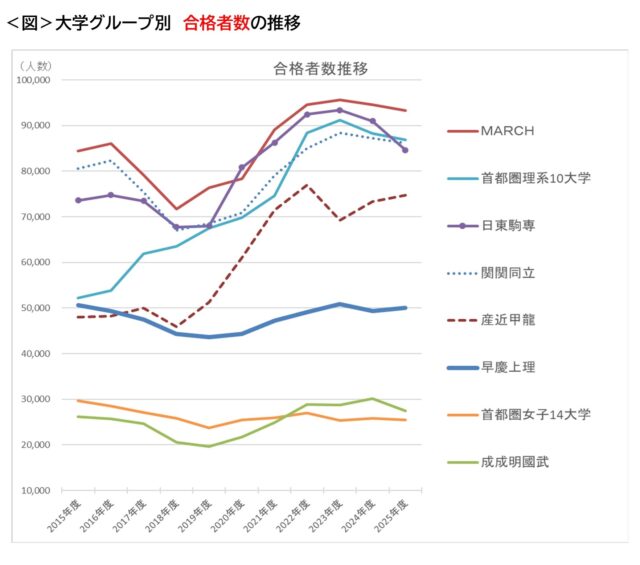

さらに一般選抜でも国公立大学、私立大学ともに志願者数が増加しています。現段階での集計結果では、国公立大学の志願者数は前年より約5,000人増えており、私立大学でも延べ数とは言え、約21万人も志願者数が増えています。そして、合格者数は国公立大で約1,500人減少、私立大学で約3万人減少しています。志願者数が増加して合格者数が減っていますので、今春入試に臨んだ受験生にとっては当初の想定よりも厳しい結果だったのでしょう。実際、今年の大学1年生からは「一般選抜は思っていたより厳しかった」、「年内入試で合格者がたくさん出ているので一般選抜の枠が小さくなっているのではないか」と言った声が聞かれました。Kei-Net「主要大学別入試結果」集計を見てもほとんどの大学群で合格者数が減っています。過年度分と合わせてグラフにしてみましたが、合格者数のグラフは一部の大学群を除いて、今春の減少傾向が目立ちます<図>。

今後は年内入試での学力試験も増えていくと考えられます。従来、受験生は年内入試と一般選抜を別物としてそれぞれ別の準備をしてきましたが、これからは一般選抜を受験することを前提として準備を進め、年内入試はその前段階で受験する併願校の1つと考えた方が良いかも知れません。ただ、そのままでは受験準備の負担が重くなることになるため、年内入試の面接対策だと思って、日頃の高校の授業でのグループワークや発表に取り組むと良い練習の機会になるでしょう。ただし、それは併願件数の増加にもつながりますので、受験料や合格した場合の手続きに必要な費用の増加にもつながります。

参考:【河合塾の進学情報サイトKei-Net】一般選抜 入試結果

https://www.keinet.ne.jp/exam/past/

文科省通知「私立大学における入学料に係る学生の負担軽減について」

一般選抜では複数の大学を併願することが多いため、第一志望ではない大学でも合格すると入学金を納入して入学手続きをします。入学先を確保した上で第一志望の大学の入試に臨むためです。そのため、これまでは一種の保険のようなものと受け止められてきました。ただ、受験生の負担となっていることは事実です。以前のことですが、年内の奨学生入試で奨学生ではなく一般合格となり、その後、一般選抜で首都圏の私立理系総合大に合格して喜んでいたところ、公立大学にも合格した生徒がいました。その時「一体、何回入学金を払えばいいのですか?」と聞かれて答えに窮した経験があります。その彼は現役生ではなく高卒生だったため、手堅く考えると複数の大学の受験を進めざるを得なかったのですが、確かに費用負担は軽いものではありません。

こうした家計の負担を軽減するためか、文部科学省から6月26日に「私立大学における入学料に係る学生の負担軽減について」という通知がなされました。この通知は簡単にまとめると「過去の最高裁判決で入学を辞退した場合でも入学金は返還しなくても良いとされているが、負担軽減のために何らかの策を講じよ」という内容です。通知が言っていることは間違いではありませんが、多くの私立大学が入試スケジュールを公表済の6月に言われても対応できる大学はとほとんど無いと思います。また、この通知からは読み取れないこともあります。それは私立大学間の併願の場合だけを対象としているのか、それとも国公立大学に合格して私立大学の入学を辞退する場合も対象としているのかという点です。

通知が国公立大学合格者への入学金返還も対象としているのであれば影響の範囲は格段に広がります。国公立大学に合格した場合、ほとんどの受験生が国公立大学を入学先として選びますので、難関私大も含めた全私立大学が影響を受けることになるからです。また、私立大学だけに物価高対応を押し付けていることにもなります。ただ、常識的に考えれば、人気の高い難関私立大学の合格発表前に入学手続き期限を設けている中堅私立大学に対して改善を求めているのではないかと考えられます(通知だけでなく入学金を返還した分、補助金で補填する施策がセットだとさすが文科省!となるのですが)。

入学手続きが2段階の私立大学などで影響が大きい?

私立大学の入学手続きは、早めの日程でまず入学金を納入して、その後、決められた期間内に授業料など残りの納入金を収める2段階の方式と1回の手続きで入学金も含めた初年度納入金を一括で納める方式に大別できます。前者を2段階方式、後者を一括方式と呼ぶとすれば、正確な調査結果はありませんが、印象としては地方では一括方式の方が多く、都市部で2段階方式が多いように思います。ただ、一括方式でも手続き締切日は2月末から3月上旬としている私立大学が多く、他大学併願者に配慮しています。この日程だと、ほとんどの私立大学のメイン方式で合格発表が終わっているため、安全校として受験した大学に入学金を収める必要がありません。

また、2段階方式の私立大学でも、第1段階の入学金を収める期日が、以前より受験生への配慮が進んでいるように思います。前述の入学金を何度も収めた生徒の頃は、難関大学の合格発表日の前日を第1段階の手続き締切日にしている中堅私立大も散見され、どうしてあと1日待ってくれないのと思ったこともありました。しかし、現在は第1段階の手続き締切日を2月下旬に設定する私立大学も増えているように思います。昨年の入試日程で見てみると、例えば東洋大学は2段階方式の第1段階の手続き締切日を2月28日にしていますので、いわゆるMARCHの各大学のメイン入試の合格発表を待ってくれています(と思います)。ただ、医療系や女子大などはこうした手続き締切日が2月上旬などに設定されているところも散見されますので、入学金返還についての何らかのルールが設定された場合にはこれらの大学は大きな影響を受けると考えられます。

ところで、昨年の入試日程を見ていたところ、愛知県のほとんどの私立大学は第1段階の手続き締切日を2月20日過ぎに設定しています。東海地方で最も人気のある私立大学は南山大学ですが、その南山大学の一般方式の合格発表日が2月20日ですので、各私立大学は、その合格発表日まで第1次手続きを待つという受験生フレンドリーな対応をすでにしているのです。ただ、これも国公立大学への入学者に対しても同様に配慮するのは難しいと思います。いっそのこと国立大学が入学金を無くしてくれればこの問題はかなり改善します。その分、国立大学への運営費交付金を増額することを必須条件にしなければ、今度は国立大学が困りますが・・・。