生物の恒常性、物質の相転移、そしてAIによる画像生成〜一見まったく異なる現象の背後に、共通する数理構造が潜んでいるとしたらどうだろうか。そうした問いを起点に、物理・生物・情報といった複雑な領域に横断的に取り組んでいるのが、筑波大学の広野雄士先生だ。原子核物理を出発点としながらも、機械学習やシステム生物学に、トポロジー的視点を取り入れ、今では“学習物理”という枠組みを掲げて研究を続けている。最新の研究では、AI画像生成で注目される拡散モデルを、非平衡物理の立場から再構成するなど、実装と理論の両面から新たな視点を切り拓いている。

身近な現象とつながる拡散モデル

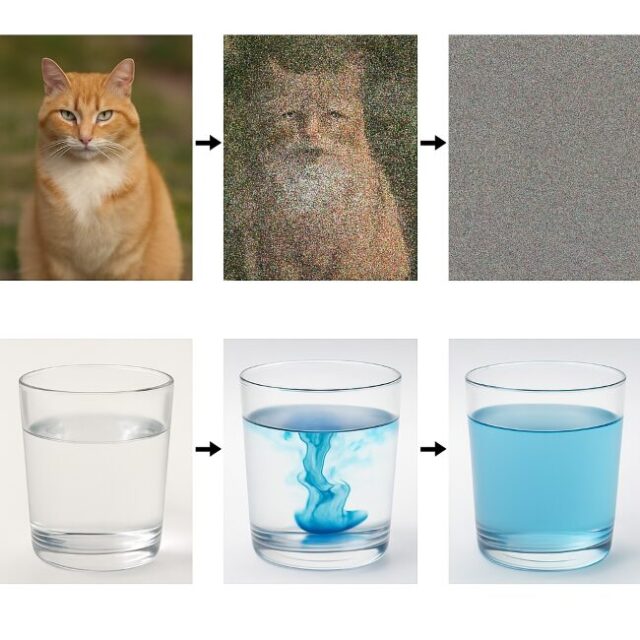

拡散モデルとは、AIが画像を生成するときに使われる方法のひとつだ。最初は、まるでテレビの砂嵐のようなノイズだらけの画像しかないところから、少しずつ意味のある絵―たとえば猫の写真や風景画―を浮かび上がらせていく技術である。

このしくみは、たとえばコップの水に一滴のインクを垂らしたときを想像するとわかりやすい。インクは水の中にじわじわと広がっていき、やがて全体がうっすら染まる。拡散モデルでは、これと逆のこと―つまり、インクが広がる前の「元の形」を再現するような作業をAIが行っている。この“逆再生”のような仕組みの背景には、物理学で研究されてきた拡散現象の数学的な構造がある。たとえば、熱が高温から低温へと伝わっていく過程のように、何かが広がっていく動きを記述する数理的な枠組みが、データにノイズを加えていく過程に活用されている。そして画像を生成する際には、その過程を逆向きにたどることで、秩序ある構造が少しずつ立ち上がってくる。ここに、物理学とAIのつながりが見えてくる。

また、モデルの中で扱われる「ノイズ」は、ある意味で自然界の“揺らぎ”や“不確かさ”に対応しており、それをうまく扱うことで、AIは柔軟で多様な画像を生み出すことができる。

つまり、AIの最先端技術である拡散モデルの中には、古くから物理学が取り組んできた自然現象の数理構造が、そのまま生きているというわけだ。

ロバストな仕組みの背後にある「つながり」の構造

人の身体は、気温が少し変わっても体温を一定に保ち、血糖値も安定させる。こうした「ちょっとした変化に強い」性質は“ロバスト性”と呼ばれ、生物が安定して生きるために欠かせない。

広野先生は、生体内で起きる複雑な化学反応のつながりを「グラフ」として捉え、分析している。ここでいうグラフとは、点と線でできたネットワークのようなもので、各点が分子や反応を、線がそれらの関係を表す。

驚くべきことに、ある特定の“つながり方”をしているグラフは、外界の変化や、そこからのノイズに対して非常に頑丈にふるまうことがわかってきた。こうしたロバスト性の背後には、「トポロジー」と呼ばれる“つながりの形”に着目する数学の考え方が関わっている。

似たような考え方は、物質の世界にも現れる。たとえば「トポロジカル絶縁体」と呼ばれる特殊な物質では、内部では電気を通さないのに、表面では少しくらいの傷や乱れがあっても電気が流れる性質が保たれるという不思議な特徴がある。このような“壊れにくさ”は、物質の状態が持つトポロジカル不変量と呼ばれる量によって守られている。つまり、見た目の構造ではなく、状態の“つながり方”に関わる抽象的な特徴が、物理的な性質を左右しているのである。

遠回りにも見える歩みの中で

大学に入ったころ、広野先生は「生きているものと、そうでないものでは何が違うのか」という問いに関心を持っていた。たとえば、犬と消しゴム。どちらが生きているかは一目瞭然だが、その違いがどこから来るのかを考え始めると、意外と明確には説明できない。そんな疑問から、生物とは何かを知りたいと思うようになり、生物学に強く惹かれていった。

しかし、生物学を深めるにつれ、個別の知識の積み重ねが中心となることに違和感を覚え、「この問いには物理学のような、もう少し抽象的な視点が必要なのでは」と考えるようになる。そして学部3年次に物理学科へと進んだ。

ところが、そこで一気に視野が開けたわけではなかった。むしろその後は、授業に出ずにアルバイトやインターンに明け暮れたり、しばらく大学を離れて働いていた時期もある。

研究を始めてからも、ひとつの道をまっすぐ進んできたというよりは、そのときの流れの中でいろいろなテーマに取り組んできた。しかしその遠回りの中で、ときに思いがけず、それまで別々だったものがつながる瞬間もあったという。

物理・生物・情報といった分野を横断する現在の研究スタイルにも、そうした遠回りの経験が影響しているのかもしれない。

高校生へのメッセージ

AIが急速に発展し、「とりあえず動かしてみる」ことは誰にでもできる時代になった。こうした流れに対して、「人間の役割がなくなってしまうのでは」と不安を感じる人もいるかもしれない。

しかし広野先生は、人間の脳とコンピュータは仕組みそのものが異なるため、同じ情報処理をしているように見えても、できることが完全に重なることはないと考えている。

「AIはたしかに強力な道具ですが、それだけで何でも代替できるものではありません。むしろ、これからはAIが汎用技術として社会のあらゆる分野に入り込んでいく。その中で、何を扱うかという専門性を持っていることが、ますます重要になると思います」

どんなに優れたツールがあっても、それをどう使い、何を生み出すかを決めるのは人間だ。AIが広がる時代だからこそ、人間側にある知識や判断の力が、アウトプットの質を左右する。

ChatGPTのような生成系AIが、学びのパートナーとして活用できるようになってきている。難しい論文を要約してもらったり、内容を噛み砕いて説明してもらったりといった具合に、学びの体験をより深く、リッチなものにできる。

実際、広野先生が共著の一人に名を連ねた『学習物理学入門』という書籍では、書籍の内容をあらかじめ学習したChatGPTと対話しながら、読者自身が学びを深めていけるような工夫も施されている。

「最近は無駄なくタイパ重視で生きようとする人も多いように思いますが、人生ってもうちょっと長いスパンで見た方がいいんじゃないかと思うんです」と広野先生。「僕はこれまで、そのときそのときで面白そうだと思ったことに取り組んできただけで、正直あまり計画的ではなかった。でも、研究者としての人生を30年くらいのスパンで見れば、そうやって関わってきた様々なトピックが、あとになって意外なかたちでつながってきたり、別の分野に応用できたりする場面が出てくるんですよね」

無駄を避けて最短距離を行く――そんな生き方がよしとされがちな時代かもしれない。けれども、短期的には非効率に見える選択が、長期的には思わぬ強みにつながることがある。

そして今は、AIをうまく味方につけることで、そうした探究の過程により多くの試行や学びを重ねることができる時代になりつつある。AIは人間の力を奪うものではなく、選択肢や視野を広げてくれる存在だ。

AIとともに考え、学びながら成長していく――そんな時代が、すでに始まっている。

トポロジーとは?

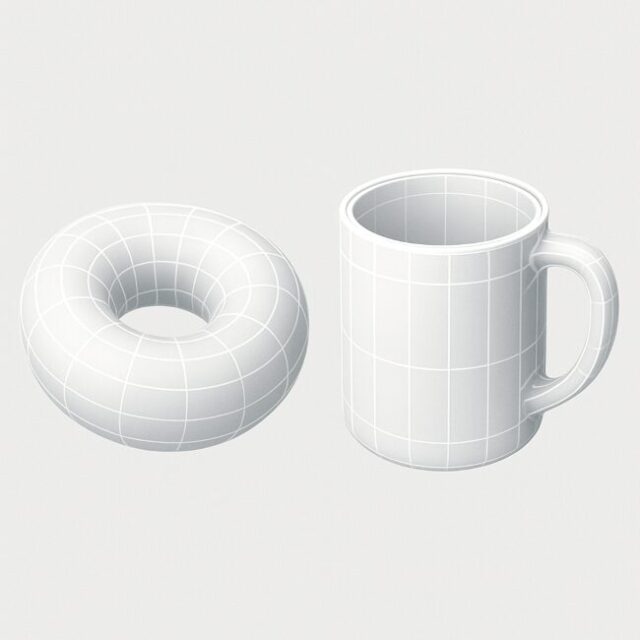

ドーナツとマグカップは、一見するとまったく異なる形に見える。しかし、トポロジーの観点からは、この二つは同じ形として扱われる。どちらも「穴がひとつある」という特徴を共有していて、滑らかに変形できる範囲であれば、相互に移り変わることが可能だからだ。

ドーナツとマグカップは、トポロジー的には「同じ」。

ドーナツとマグカップは、トポロジー的には「同じ」。

トポロジーとは、物体のサイズや角度、素材などには依存せず、連続的な変形によって保たれる“つながりの構造”に注目する数学の一分野。角を丸めたり、表面を伸縮させたりしても変わらない、図形の本質的な性質を捉えることを目的とする。

このような視点は、幾何学的な図形の分類にとどまらず、電気回路、分子構造、データ構造の解析、さらには物理学や生物学のネットワーク構造の理解にも応用されている。トポロジーは、表面的な違いに惑わされず、内在する構造の共通性を見抜く手法を提供する。

筑波大学 システム情報系 准教授

広野 雄士先生

東京大学大学院理学研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は素粒子物理、統計物理、生物物理、機械学習とその応用。原子核物理からスタートし、機械学習やシステム生物学、トポロジー的思考を導入したネットワークの解析まで、学際的領域に幅広く取り組む。筑波大学附属高等学校出身。