2003年に「ネイチャー・イミュノロジー」、2006年に「ネイチャー」、そして2011年には「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」、2023年には「 Developmental Cell」※1と、世界的に権威ある学術雑誌に論文が掲載された川根先生。研究の主なテーマは大学で興味をもったアポトーシスなどの「細胞死」。学部では分子生物学(細胞生物学)、大学院ではさらに基礎医学と、その探究を深めてこられました。細胞はなぜ自ら死ぬのか?またなぜ一人で死ねないことがあるのか? 21世紀に生まれた細胞社会学※2をライフワークとされる先生に、その探究の一端、並びに高校生へのメッセージをお聞きしました。

※ 1 2003年:Nature immunology/Impaired thymic development in mouse embryos deficient in apoptotic DNA degradation. 2006年:Nature/Chronic polyarthritis caused by mammalian DNA that escapes from degradation in macrophages 2011年:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America/Cytokine-dependent but acquired immunity-independent arthritis caused by DNA escaped from degradation.

2023年:Developmental cell/Apoptotic extracellular vesicle formation via local phosphatidylserine exposure drives efficient cell extrusion.

※2 細胞同士の相互作用、また俯瞰的な観点から細胞理解を深めようという学問。2002年、アメリカの生物学者リー・シルバーらが、雑誌「Nature」に「細胞社会学:新しい生物学のフロンティア」と題する論文を発表、その後、急速に発展した。2008年には、国際細胞社会学会も設立された。

「細胞死」は生命活動?

ひとりの人間にはおよそ37 兆個の細胞があるとされますが、それらの多くは1日からおよそ1週間単位で新陳代謝を繰り返しています。人間の場合、一日に生まれくる細胞は約3000 億個。それと同数の細胞が死んでいくことで生体は維持され、このバランスが崩れると様々な不都合がおきます。

細胞を減らすことに大きく貢献しているのがアポトーシスと呼ばれる細胞死。様々な細胞死の中でも、細胞自ら死を選ぶという現象で、生体の維持の他、胎児の水掻きが誕生時には人間らしい指の形になるなどの、発生時の形態形成などにも貢献します。この場合、水掻きの細胞が誕生までに自ら死ぬのです。

アポトーシスのプログラムはすべての細胞に内蔵されていて、何らかの原因やきっかけ、あるいは指示を受けることでスイッチが入ります。

なぜ細胞は、自ら死を選ぶことがあるのか。これは生物というものの意思?に反しているのではないか…。現在、アポトーシスは生体がよりよく生きるための営みであり、生命活動の一種であるとされるようになりました。全体を活かすために個が自ら死を選ぶ。細胞死がうまく機能せず、必要な細胞が死に過ぎる場合にはアルツハイマーなどの神経系の疾患に、本来死ぬべき細胞が死なない場合は癌などにつながります。

腸上皮細胞の「細胞脱落」の仕組みの一端を解明

細胞死の解明は、分子生物学の進展とともに急速に進んできました。しかし個々の細胞がいかに死ぬかはともかく、周りの細胞とのやりとりを含めて実行される死についての理解はまだ遅れています。中でもその典型が腸の上皮細胞などに見られる「細胞脱落」です。

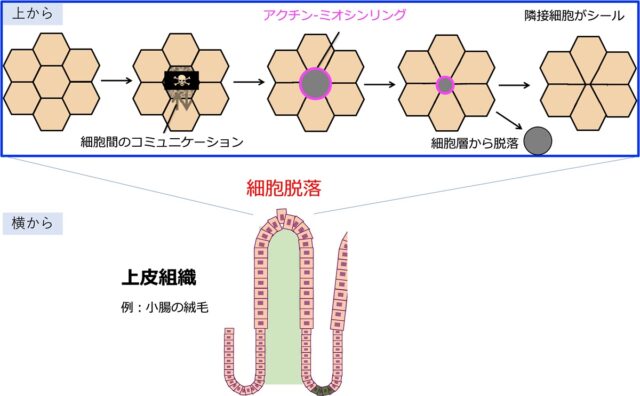

上皮とは、皮膚や消化器官など、体や臓器の表面組織で、腸の場合は内側(食べたものが通過していく側)の層にあたります。腸管の内部は、腸内細菌、ウイルスや雑菌で満ちていて、それが体内組織に入り込まないよう、上皮細胞は強い接着力でびっしりと敷き詰められています。とはいえ新陳代謝は必要ですから(腸上皮細胞の入れ替わりのサイクルは極めて短い)、日々一定数の細胞はそこから除去されなければなりません。そのための振る舞いが細胞脱落です。

絨(じゅう)毛(もう)の根本、谷の部分で生まれ、先端( 山の部分) へと押し上げられ一定期間経った細胞が、最後に細胞層から離れ腸管内部へと落ちていくのです【下画像】。ここでかかわるのが隣接する細胞。アクチンとミオシンで構成されたリングを作り、それで対象となる細胞を取り巻き、絞ることで脱落を促します。死んでいく細胞は、自力ではなく、隣接する細胞に押し出されるのです。

ライブセルイメージング※で新たな機構を発見

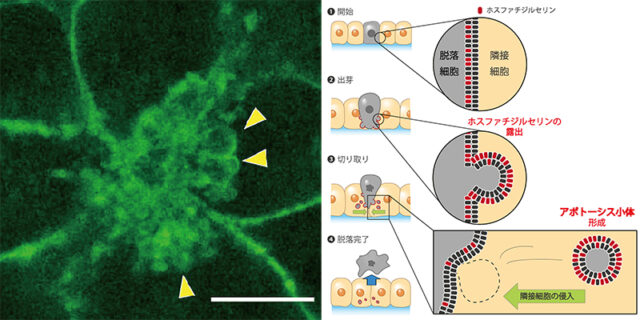

最近私たちは、その瞬間を動画撮影し、さらに詳しく様子を見ることに成功しました【下画像左】。それによると、脱落する細胞は、自身の下の部分を次第に発芽させるようにして、最終的には自らちぎります(黄色矢印)。このちぎられてできた、膜に包まれた細胞の一部は、これまでアポトーシス小体とも言われてきた細胞外小胞と考えられますが、これは隣接細胞に食べられます。またこの小胞形成の際に、それを形成する細胞膜の構造に変化がおこり、普段は細胞膜の外側には存在しないリン脂質ホスファチジルセリン(PS) が露出することもわかりました。面白いのは、アポトーシス小体が形成されてできた隙間に、周りの細胞が入り込み、脱落する細胞に力を加え押し出しているかのように見えることです【下画像右】。脱落していく細胞が自らの一部をちぎるとともに、周りの細胞もそれに協力する。細胞社会ではこのように細胞たちが協調・協力して、いらなくなった細胞を除去しているのです。

※ライブセルイメージング(左画像) 生きたままの細胞や組織を動画に撮り、実際に目で見る研究手法。専用の高額な機器が必要で、本格的な研究は大学で。プレパラートを使った観察では、ホルマリン固定によって死んだ細胞が対象になるが、「死んでいるからこそできる染色法もあり、工夫次第では面白い実験も可能」と川根先生。

細胞社会学の観点も取り入れ、腸の未知の機能の解明を

細胞生物学の知見が積み重なるに連れ、細胞が社会性を持っていること、私達の身体が細胞社会によって成り立っているとの理解が深まってきました。細胞は集まって、細胞社会とも呼べるコミュニティを形成し、コミュニケーションを通じて相互作用している。ここからは、個々の細胞を見るだけでは見えてこなかった仕組も見えてきます。

細胞社会の性質が最もよく表れているのが上皮組織。腸上皮細胞では、周りの細胞の作用を受け、また自らも動くことが確認できました。今後はここにどのようなコミュニケーションと協働が成り立っているのかの究明が待たれます。いずれにせよ、細胞の理解は個に注目するだけではなく、周囲の細胞とどう関連しているのか、つまりは細胞社会を見ることが必要になってきているのは確実です。

ちなみに腸については、近年、腸内細菌も含めたその環境が、様々な臓器と連携して、全身の健康、ひいては寿命まで規定しているのではないかという見方がされるようになりました。腸内環境とうつ病との関連も指摘されています。腸上皮における細胞脱落の仕組みのさらなる究明は、基礎医学への貢献も含めてますます大事になってきているのではないでしょうか。

どんな授業、実験?――学生主体で、研究力プラス社会で活躍する力を育成

授業では、研究に必要な能力と同時に、社会へ出てから求められる能力も養成できるよう工夫しています。実習の授業というと大抵は実験手順が書いてあって、その通りにやって成功したかどうかで終わってしまいがちですが、私の授業では、正体不明のサンプルを渡し、それをさまざまな方法で観察してもらって何かを当てるというクイズ形式で行うこともあります。学生は一つのサンプルを前に観察方法や、その結果を元にどう考察すればいいのかを考える。研究の疑似体験にもなっていると先輩からは好評です。

演習でのグループワークでは、クイズ番組のような形式で、仲間で共同して一つの答えに辿りつくような活動も取り入れています。学生の多くは企業に就職していくため、チームで成果を上げる取組が学べるよう意図したものです。プレゼンについても丁寧に指導します。研究もしっかり、さらに研究を通じて企業へ就職しても活躍できるような力も身につけてもらいたいと考えています。

高校生へのメッセージ

高校までの生物は暗記科目のような側面があるかもしれませんが、生物の世界にも理屈や論理があって、それに基づいて生命現象、ひいては自分たちのことまでもが、綺麗に説明できるところに面白さがあります。高校時代、そんな面白さを教えてくれた生物の先生との出会いが私の原点です。これらは大学に入って実験を積み重ねていくことで気づく面白さではありますが、高校でも教科書に書いてあることを鵜呑みにせず、なぜこうなっているのか、ここにどういう意味があるのかと問いを立てるようにしてください。生物学はもっともっと面白くなると思います。

京都産業大学 生命科学部准教授

川根 公樹先生

1997年京都大学理学部卒業。1998年長田重一教授の研究室で、DNA分解、細胞死に関する研究に従事(2010年まで)1999年大阪大学大学院医学系研究科修士課程医科学専攻修了、2007年京都大学大学院医学研究科助教。2010年フランスのThomas Lecuit博士の研究室で上皮組織の形態形成、上皮細胞の細胞死に関する研究に従事(2013年まで)、2010年日本学術振興会海外特別研究員、2012年上原記念生命科学財団海外リサーチフェローシップ。2013年京都大学大学院医学研究科特任助教、2014年京都産業大学総合生命科学部准教授、広島学院中学校・高等学校出身。