2023年の日本国内の出生数(確定値)が72万7,277人となり、2022年と比べると5.6%減となりました。2024年度入試の18歳人口は、106万3,451人ですので30万人以上減少しています。18年後には受験対象者が大幅に減少することが見えている環境の中で、大学はどのような学生募集戦略をとっていくのでしょうか?そして、各地方都市はどのような生き残り戦略をとっていくのでしょうか?

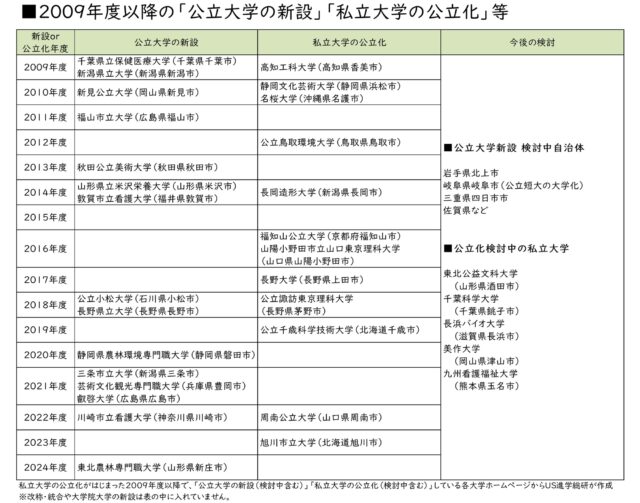

注目される「公立大学の新設」「公立大学の学部新設」「私立大学の公立化」

大学は多くの学生が通うことにもなりますので、当然まちづくりにも大きく関係しています。このような中で、注目度が高くなっているのが、「公立大学の新設」「公立大学の学部新設」「私立大学の公立化」です。

「公立大学の新設」については、地方大学・地域産業創生交付金などの支援もありますが、人口9万人程の新潟県三条市に新設された「三条市立大学」の学生募集が成功していることから注目度がさらに上がっています。「公立大学の学部新設」については、成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた基金で、国による継続的支援があるため注目されています。また、「私立大学の公立化」については、すでに12大学の実績があり、学生募集だけでなく予算的な面でも、継続できるかどうかの試算がしやすくなっていることで、検討する大学や自治体が引き続き出ている状況です。

自治体の目的は、地域創生であり、大学で学生が集まっても、地域産業と結びつき、学生が地域に残ってもらい、まちが活性化しないと意味がありません。学生が地域に残ってもらうための1つの指標として、公立大学の自県比率というものがあります。この自県比率を学部別に見ながら、これからの学生募集について考えてみたいと思います。

学部系統や立地により異なる公立大学の自県比率。10%台~90%台まで差が大きい

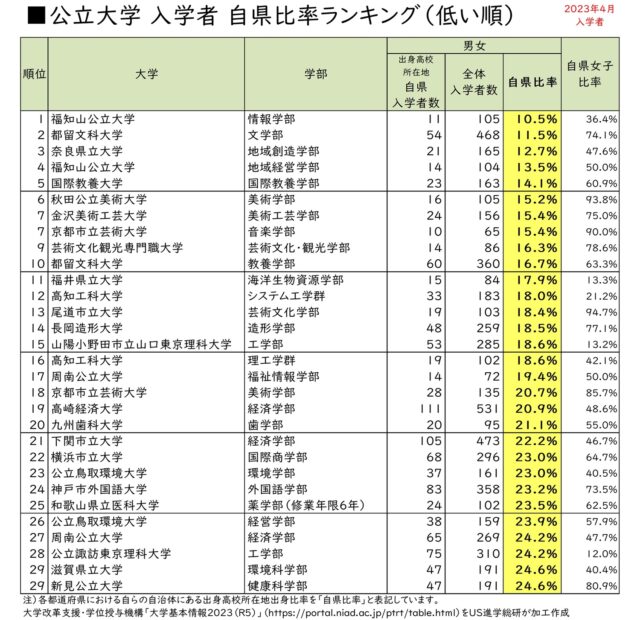

2023年度に公立大学に入学した学生の出身県(出身高校の所在地県)から学部別に自県比率を計算して、低い順にランキングを出してみました。

自県比率が一番低いのは、京都府にある「福知山公立大学」情報学部。福知山市は京都府にありますが、兵庫県にかなり近く、鉄道もつながっています。そのため単純にデータを見ることはできませんが、地元の生徒ではなく、比較的広い範囲から募集している学部であることが分かります。二番目に低い、山梨県にある「都留文科大学」文学部。全国募集型の教員養成として有名な大学です。三番目に低いのは、奈良県にある「奈良県立大学」地域創造学部。近隣に京都・大阪・神戸という大都市があり、ここからの入学者が多くなるため、自県比率が極端に低くなっています。

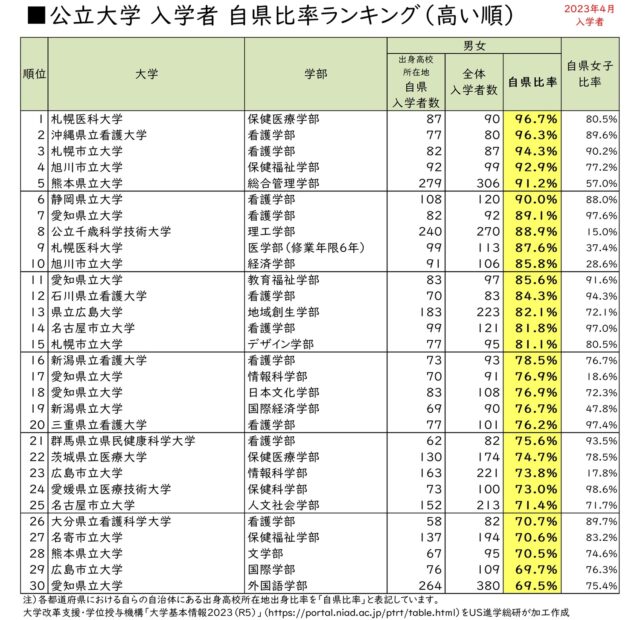

逆に自県比率を高い順にランキングを出してみると以下のようになります。自県比率が高くなっているのは、地理的に見ると北海道と愛知県、学部系統で見ると、保健看護系が多くなっています。公立千歳科学技術大学理工学部は、2023年度入学者では自県比率88.9%となっていますが、千歳市に半導体メーカーのラピダスが2027年から本格稼働することもあり、今後はもう少し広い範囲からの募集になることが予測されます。

「公立大学の新設」構想中の都市は、岩手県北上市、三重県四日市市、佐賀県など複数あり

成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた基金による継続的支援がはじまり、支援1である「成長分野への転換等に係る支援」は、私立だけでなく公立大学も対象となっていることで、新設を構想する自治体が出てきています。現在、「公立大学の新設」構想を発表しているのは、岩手県北上市、三重県四日市市、佐賀県などがあり、公立短大の大学化の構想も出ています。

「公立大学の学部新設(一部改組)」構想を発表しているのは、旭川市立大学(北海道旭川市)、横浜市立大学(神奈川県横浜市)、長野大学(長野県長野市)、福山市立大学(広島県福山市)、北九州市立大学(福岡県北九州市)などがあります。

また、「私立大学の公立化」を検討しているのは、東北公益文科大学(山形県酒田市)、千葉科学大学(千葉県銚子市)、長浜バイオ大学(滋賀県長浜市)、美作大学(岡山県津山市)、九州看護福祉大学(熊本県玉名市)と編集部が把握しているだけで5大学あります。いずれも、生き残りをかけて、大学と自治体が議論を続けています。

他県からの入学者で定員充足しても、地域に残ってくれなければ意味は薄い。地域企業と連携カリキュラムの特徴をもって開学した「三条市立大学」の就職や大学院進学の結果は?

公立大学は私立と比較すれば学費が安いということもあり、学生募集はしやすいことは間違いありません。入学定員を確保しようと思えば、地元地域だけでなく周辺県からも学生を集めることができるため、周辺の私立大学への影響を考えなければ、比較的容易なことかもしれません。

ただし、集まった学生が、大学のある地域に残らず、ほとんど首都圏や関西圏へ就職してしまった場合、地域産業が発展する見込みは薄くなりますし、人口が増えることはありません。また、理工系学部の場合は、大学院進学の問題もあります。学部入学時に上手くいっていても、大学院進学で他県に流出してしまえば、その後の就職は、どうなるか分からなくなります。

2021年に開学した「三条市立大学」は、学部の学生募集が成功していることから、地方のおける公立大学新設のモデルになっていますが、1期生の大学院進学や就職の状況を見て効果検証をしてみないといけません。就職後にどのように動いていくかも、卒業生調査をしてみて、やっと見えてくるものがあるのではないかと思います。

消滅可能性都市の分析指標は「若年女子」。女子が地域に残る学部が必要?

地域の特徴的な産業と大学が結びつき、まちを活性化させる。このように産業が活性化しても、そこで働く人が、その地域に住むとは限りません。近隣の中核市に住んで通勤するということもありえます。また、人口が増えるかどうかの問題においては、民間有識者でつくる日本創成会議が発表している消滅可能性都市の分析指標になっている「若年女子」も関係が深くなっています。要するに、長い目で見れば、女子が地域に残るかどうかが重要になっているということです。

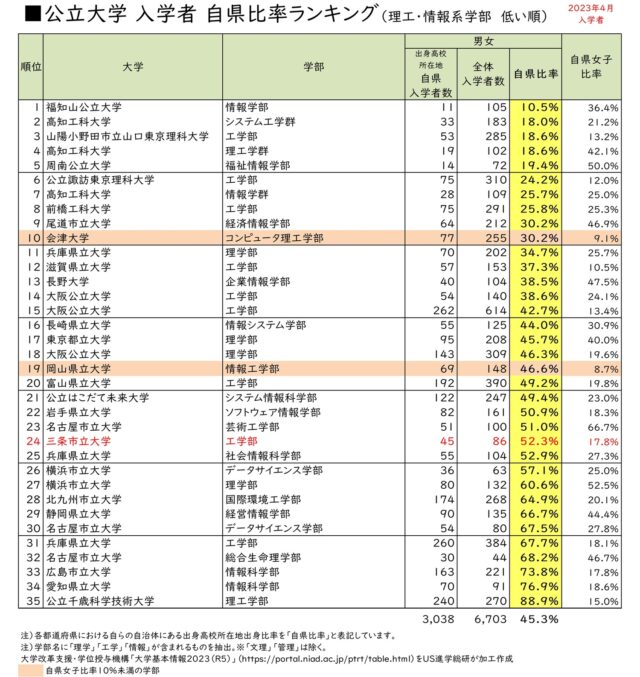

今、日本政府が推進している理工系・情報系学部の新設は、男子の希望者が圧倒的に多い分野です。この意味においても、理工系・情報系学部で女子を増やしていくことが重要になってきています。

大学新設に関する施策は、結果が出るまで時間がかかる。即効性がありそうな「地域就職枠」などの入試施策が考えられている

「私立大学の公立化」は、すでに12大学の実績があり、ある程度の結果が見えてきているものの、地理的条件や地域産業などの条件が異なるため、これが正しいと証明しづらいところがあります。「公立大学の新設」「公立大学の学部新設」については、動き出しばかりで、詳細な結果が出てくるまでは、もう少し時間がかかりそうです。このように考えている間に、人口は減り続けています。

即効性がある施策が必要だということで、お金のある自治体は、高等学校無償化や、公立大学無償化などの対策も行っている。いろいろな施策が同時に動いていますが、大学の関する施策については、とにかく効果検証するまでに時間がかかります。そこで、既存の大学で即効性のある施策を行っていこうという流れもあり、宮崎大学のように学校推薦型選抜「宮崎県就職枠」のような地域枠を導入する動きも出てきています。

地方における大学進学促進策はもっと必要

「総合知」が必要な世の中になり、高等教育がより重要になっていますが、大学進学率が70%を超える東京都などもあれば、地方は40%台にとどまっている県も多くあり、地域差はかなりあります。この大学進学率を伸ばすことで、高度な教育を受ける人数が増え、地域産業の活性化につなげられるのではないでしょうか。

高等教育の修学支援新制度など、個人補助の形での奨学金は急速に増加しており、経済的観点からは一定の進展をしていますが、個人補助は対象者が制度の存在を知らなければ活用できないという特徴もあり、さらなる対象拡大を考えると、もっと当たり前に利用できる制度設計が必要になってくるのではないかと考えています。

(参考)三条市立大学の燕三条スピリットにあふれた150社を超える企業と行う「産学連携実習」

新潟県三条市「三条市立大学」の自県比率は2023年度で52.3%。この大学の特徴の1つに、地元企業150社を超える中から実習先を選べる「産学連携実習」がある。1年次に燕三条の歴史や経営者の方からの講義などがあり、2年次に3社各2週間、合計6週間の「産学連携実習」が行われ、3年次には、企画・開発・生産の中で1つに重点を置き、希望の実習先を選んで16週間の長期実習を行う。開学時には地元のプラスチック金型メーカーからの寄付もあり、実習においても地元企業の協力があるため、地方都市における公立大学新設時のモデルになっています。

2021年開学のため、卒業生は2025年3月が初めてとなります。今後の学生募集においても継続できるのか、就職や大学院進学の割合はどうなるか、就職するならどのような地域・業種になるのかなどが注目されています。