新課程2年目の2026年度入試は、情報を個別試験で出題する大学が増加、このチャンスを見逃すな!

教科「情報Ⅰ」を必履修とする新課程への完全移行を受け、2025年度入試の大学入学共通テストでは、すべての国公立大学が「情報Ⅰ」を課すことになった。これと並行して、特に私立大学では、入試の個別試験の一部に「情報」の試験を新たに導入する大学が増えた。「情報プラス型」入試を実施した京都産業大学の情報理工学部・理学部もその一つ。一般選抜において「情報」を個別科目として明確に評価する先駆的な取り組みとして注目を集める※。その導入の意図や経緯、今後の展開について、情報理工学部長の奥田次郎先生に聞いた。

※2025年3月開催の情報処理学会全国大会(ポスターセッション)で紹介されたほか、情報処理学会・学会誌「情報処理」の記事 私立大学「情報」の入学試験どう作ってる?でも取り上げられ、教育的配慮と難易度のバランスが高く評価されるなど、全国の情報教育関係者からも注目を集めている。

なぜ「情報」を入試で問うのか?

高校の新学習指導要領で「情報Ⅰ・Ⅱ」が導入され、情報教育がプログラミングやデータ活用といった実践的内容に進化した。こうした学びを大学入試でも正当に評価すべきというのが、京都産業大学のスタンスだ。

「情報の力を持った学生を積極的に迎え入れたい。その素養を評価する手段として、入試科目に情報を設ける意義は大きい」と、情報理工学部長で、BMI※など、データサイエンスと脳情報計測・分析を融合させた研究を進める奥田次郎先生は語る。実際、大学での学びにスムーズに接続できるという点でも、情報の試験は入学後のミスマッチ軽減に貢献するはずという。

※Brain Machine Interface

「情報プラス型」入試の仕組みと出題内容

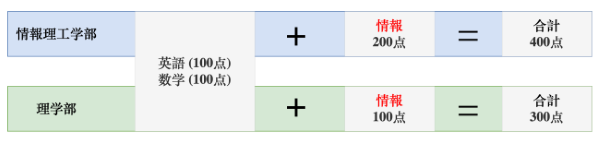

京都産業大学が2025年度の一般入試に導入した「情報プラス型」は、英語・数学に加えて「情報」を3科目目として選べる併願制度。スタンダード2科目型(英数)による判定に加えて、併願オプションとして情報を加えた3科目による判定が行われ、この2回の判定のどちらかで合格すれば良い、受験生にとって嬉しい制度だ。情報理工学部では、英数が各100点のところ情報の配点は200点で、英数にやや不安のある受験生にもチャンスが広がる。

実際の出題例としては、アルゴリズムの出力を読み解く問題や、アルゴリズムを理解してコードを完成させる問題、あるいは統計データを分析して傾向を捉えるものなどがある。これらは単なる暗記ではなく、論理的思考力と課題解決力を評価する内容となっている。

「今の高校生は、情報という教科を通して『課題を見つけ、整理し、データをもとに仮説を立て、検証する』という、これからの時代に求められる重要な力を育んでいる。その能力を、大学の入り口で正当に評価しない手はない」と奥田先生。丁寧に練られた問題構成で、基礎的な理解から応用的な思考までが段階的に問われる。

初年度の反響と成果

導入初年度の2025年度入試では、情報理工学部に限ると志望者198名のうち約半数の95名が情報試験を選択。38名がこの方式で合格した。英数の得点だけでは届かなかったが、情報の得点で逆転した受験生もおり、入試に新たな突破口を開く制度としても注目される。

「英数では埋もれてしまうかもしれないが、情報で輝く生徒がいる。その芽を入試で見逃さないための制度」と奥田先生。結果的に、入学後の専門教育にスムーズに適合する人材の選抜につながるはずという。

この秋、公募推薦入試にも展開

個別試験での導入で手応えを掴んだ京都産業大学情報理工学部、理学部では、2026年度入学者へ向け、「情報プラス型」を公募推薦入試にも導入する。もちろん英語・数学の2科目判定と情報を加えた3科目判定の2回分の合否判定を受けられる選抜となる。「共通テスト前に情報の学びを活かす機会が増え、情報教育に力を入れる高校にとっても好材料となるのではないか」と奥田先生。

実は、同大学・同学部は、以前から情報に関する選抜では実績がある。AO入試(現総合型選抜)では20年以上前から作品提出型を、2015年度(2016年度入学予定者)からは筆記試験型(情報プラス型へ発展的解消)を導入。作品や試験成績に加えて、情報関連の資格取得やコンテスト参加・受賞等の自主的な活動の成果も評価するなど、入学者の情報能力を見ようという姿勢は一貫している。これは受験生からも、「自分の得意なことを評価してもらえる」と評価が高かったという。

入学後の教育環境と社会との接続

京都産業大学では、データ・AI活用に関する科目をすべての学部生向けに開講しているが、大学院では先端情報学研究科が2024年、文部科学省「令和6年度大学・高専機能強化支援事業(支援2:高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援)」に採択された。情報技術力を備え新たな価値を創造できる人材育成を目指すもので、IT企業と連携した実践的な演習科目の創設など、情報教育の高度化と社会実装に取り組む。また、デジタルファブリケーション分野の強化のためにデジタルものづくり工房「ファブスペース」を増強、地域のスタートアップ企業、伝統産業などとも連携する。

これからの情報入試と展望

関西では2026年度、総合大学を筆頭に、情報科目入試を導入する大学の増加が見込まれている。こうした中、京都産業大学は私立総合大学として、情報分野の入試改革をリードする存在を目指したいとする。

「理学部が理科の試験を入学者選抜で課すのと同じように、情報系学部が情報の試験を課すのは当然。情報の試験についてノウハウや意義・考え方を他大学・高校とも共有し、高校と大学の情報教育をつなげていきたい。『情報』に関する日本の大学入試とその教育のスタンダードを作る一助になれば」と奥田先生。京都産業大学情報理工学部からの熱いメッセージが伝わってくる。

2026年度入試へ向けて、「情報」を学ぶことが新たな可能性につながる時代がもう始まっている。

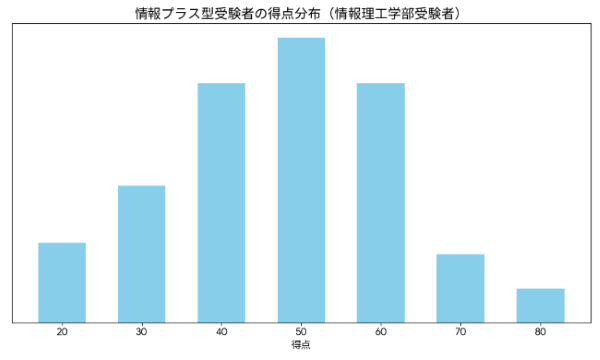

<情報プラス型受験者の「情報」の得点分布(情報理工学部受験者)>

「情報」の得点分布は50~60点台にピークがあり、基礎力のある層の挑戦がうかがえる。70点以上の高得点者もいる。ただし、合否には英数の得点も加味される点に注意。

<いよいよ60周年>

1967年、私立大学では最も早い段階で大型コンピュータを導入した京都産業大学。コンピュータ教育、入試事務や図書館業務などのコンピュータ化で全国の注目を集めた。1971年には、情報理工学部の源流というべき計算機科学科が設置された。

<試験について>

試験時間は80分。出題分野は「コンピュータサイエンス基礎」「プログラミング」「データ分析」の3領域。特徴的なのは、京都産業大学独自の入試問題用疑似プログラミング言語を用いたコーディング問題や、表やグラフを読み取って考察するデータ活用問題などで、探究学習との親和性も高い。

京都産業大学 情報理工学部長

奥田 次郎先生

1993年東北大学工学部資源工学科 地質情報工学講座卒業 学士(工学)、1995年同大学院工学研究科資源工学専攻 地質情報工学講座 修士課程修了 修士(工学)、1997年同医学系研究科 医科学専攻 高次機能障害学分野 博士前期課程修了 修士(医科学)、2000年同博士後期課程修了 博士(医科学)。2002年1月~2004年1月 University College London, Institute of Cognitive Neuroscience Visiting Scientist。2008年4月 京都産業大学 コンピュータ理工学部 インテリジェントシステム学科 准教授。2011年から同大学院先端情報学研究科 准教授、2015年から同教授。2012年3月~2015年3月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 脳情報通信総合研究所 脳情報イメージング研究室 客員研究員。2018年から京都産業大学情報理工学部 情報理工学科 教授、2024年から同学部長。兵庫県立神戸高等学校出身。