立教大学は2026年4月に「環境学部」を開設する。目的は気候変動や海洋汚染、生物多様性の損失など、環境に関するさまざまな課題に対処できる「環境リーダー」の育成。リベラルアーツ教育、リーダーシップ教育、そしてフィールド教育を柱とした、実践的で幅広い学びを用意している。環境学部設置を志した経緯や授業の特色などを、立教大学環境学部開設準備室の二ノ宮リムさち教授と、森朋子准教授に伺った。

環境問題の解決に欠かせない文理融合

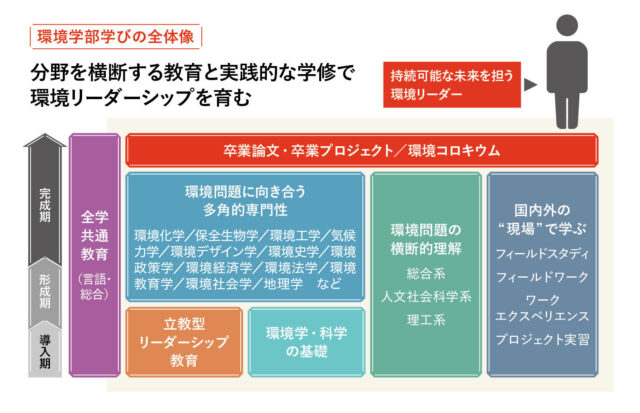

環境問題は、さまざまな要因と影響がからみ合っていて、ひとつの分野だけでは対処できない。そのため自然科学、人文科学、社会科学など、文理の枠にとらわれない多角的な学びが必要だと、二ノ宮リムさち先生は語った。

「本学はリベラルアーツ教育に定評があります。それをさらに発展させようと、環境を軸に多様な専門性を持つ教員を揃え、文理を融合させた多角的で横断的な学びができる体制を整えました。」(二ノ宮先生)

二ノ宮先生自身、学生時代は国際経済学、開発学、農学、教育学と多彩な領域で環境問題を学んだ。現在の専門は環境教育学とESD(持続可能な開発のための教育)論。環境学部では「環境教育・ESDとシティズンシップ」「社会変革の環境教育学・ESD論」などの科目を担当する予定だ。

2025年4月から着任した森朋子先生は工学部出身。専門は廃棄物工学だ。大学院卒業後はシンクタンク研究員等として、環境問題の現場に携わった。次第に環境教育の必要性を痛感したことで博士課程に進学し、社会科学の観点から環境学を学んだという。まさに環境学部がめざす「文理融合」を体現する教員の一人だ。

「環境問題の現場では、文理の枠にとらわれていると問題の本質を見失ってしまいます。課題を多角的に見極められる、文理双方の知見が必要です。」(森先生)

環境学部にはほかにも多彩な教員が集う。サンゴの研究をしている海洋生物学の教員、環境デザインや化学、地理学、経済学、政策学を専門とする教員などが着任予定だ。1年次の必修科目『リベラルアーツとしての環境学原論1・2』では、すべての教員やゲストから話を聞く機会がある。

「多様な分野の教員だけでなく、連携地域・企業から招いたゲストらの講義や、それらの人々の間の対話から学ぶ授業です。学生との対話も楽しみにしています。」(二ノ宮先生)

リーダーに求められる、「対話」と「協働」を導く力

立教大学の強みはリベラルアーツだけではない。経営学部を中心に、独自のリーダーシップ教育も展開してきた。環境学部でも環境問題に特化した「環境リーダーシップ教育」を実施するという。

「環境問題では、ステークホルダー(利害関係者)同士が対等な関係ではないケースも多いです。たとえば国や自治体のように圧倒的な権威を持つ立場がある一方で、不利益を被っている市民や傍観している方もいます。環境問題解決を図るには、どのステークホルダーも対等な立場で課題と向き合うことが重要です。そのために粘り強く対話と協働を働きかけ、様々なステークホルダーを巻き込めるようなリーダーが必要だと考えています。」(森先生)

具体的な科目として、「環境リーダーシップEL1〜4」を用意。初年次の「EL1」「EL2」では少人数のクラスに分かれ、地域や企業と連携して課題解決に挑みながら、「対話」と「協働」を導く力を養う。2年次以降は希望者が「EL3」「EL4」に参加し、他者を動かすリーダーシップを磨いていく。

「自治体や企業、市民団体など、現場で環境課題に向き合う方々と接しながら、他の学生らとチームで具体的な取り組みを考えます。自らの強みを見出しながら、異なる立場にある人との対話や協働を導く力を育むことが目的です。」(二ノ宮先生)

環境問題に関する専門性に加え、自身の個性や強みの活かし方、他者の強みを引き出すスキルなども培えるカリキュラム。学生時代に身につけた専門性とリーダーシップは、持続可能な社会を実現するための支えとなるだろう。

国内外のフィールドで、実践力と環境正義を身につける

環境学部のもうひとつの柱が、国内外の現場に出て学ぶフィールド教育。1年次に必修の「環境フィールドスタディ1」では、異なる専門性を持つ複数の教員とともに、数十名ずつに分かれて国内の地域を訪問する予定だ。現地の問題や取り組み、自然環境などに注目し、現場を見て人々から学ぶなかで、多角的な物事の見方を身につける。

実習候補地は全部で9カ所。世界自然遺産を有する北海道・羅臼の生物多様性、長崎県・対馬の海岸に流れ着くプラスチックごみ、震災・原発事故を経験した福島で学ぶホープツーリズムなど、地域もテーマも多岐にわたる。

「ホープツーリズムも大変重要なテーマです。東日本大震災発生時にまだ幼かった学生が、現地を訪れて何を感じるのか。自分事としてとらえ、どのように考えるのかに期待しています。」(森先生)

フィールド教育を通して、環境問題が本質的に抱える不公平・不公正を正すための「環境正義」の理念も学生たちに伝えるそうだ。

「環境問題には、経済的に裕福であるなど社会でより強い立場にある人々ほど大きく原因に加担し、経済的に貧しかったり身体が弱かったりと、弱い立場にある人々がより深刻な影響を受けやすいという構造があります。隣人への共感を育んできた立教大学だからこそ、環境の課題克服と公正な社会づくりの双方に取り組みたいのです。」(二ノ宮先生)

フィールドで学ぶ実践科目は、学年が上がるにつれ高度な内容に。4年次には卒業論文や卒業プロジェクトで自身のテーマを深め、将来の仕事につなげていく。

環境学部で学んだ学生は、ステークホルダーの対等な対話と協働を促し、より公正な解決の道筋を示せる環境リーダーになるだろう。卒業後の進路は環境問題に携わる官公庁や自治体、企業、研究機関、NPOやNGOなどが期待される。環境に配慮した取り組みが求められる一般企業でも、専門性やリーダーシップを発揮して活躍できるはずだ。

立教大学 環境学部開設準備室

(左)二ノ宮リムさち教授 (右)森朋子 准教授