東京農工大学の記事一覧

国立大学イノベーション創出事業、岐阜大学など4校を採択

内閣府は2020年度国立大学イノベーション創出環境強化事業に岡山大学、東京農工大学、岐阜大学、九州工業大学の4校を選ん […]

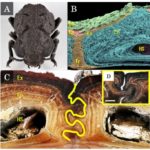

「鋼鉄で武装した甲虫」外骨格のメカニズムを東京農工大学など解明

地球上に35万種以上が存在する甲虫は、進化の過程で多様な構造や物性を持つ外骨格を発達させており、新しい材料デザインの宝 […]

コロナ感染拡大の解析モデル、東京農工大学などが応用開発

東京農工大学の黒田裕教授と水谷哲也教授らの研究グループは、順天堂大学、名古屋工業大学との共同研究で、タンパク質の凝集解 […]

光害と外来種の意外な関係 外来カエルは人工光によって捕食量を増やす

私たちの生活になくてはならない人工光は、昆虫等を誘引するため、捕食性の外来種に餌資源を提供し、その繁栄に寄与しているか […]

シカ死体の除去に関わる動物たち―日本の森林生態系に新たな知見

動物の死体は、捕獲などのコストをかけずに得られる食物資源である。また、死肉を食べる動物(スカベンジャー)は、生態系の維 […]

自動PCR検査システム活用で新型コロナウィルスの迅速診断が可能に 東京農工大学

東京農工大学大学院工学研究院生命機能科学部門の養王田正文教授、農学部附属国際家畜感染症防疫研究教育センターの水谷哲也教 […]

格下との対戦で最適な運動パフォーマンス、東京農工大学が発見

スポーツで弱い相手と対戦することで運動パフォーマンスを高められることを、東京農工大学大学院工学研究院の瀧山健准教授、太 […]

低炭水化物食や断続的断食による減量メカニズムを、東京農工大学が解明

東京農工大学の木村郁夫教授らの研究グループは、低炭水化物食や断続的断食がもたらす体脂肪重量の効率的な減少効果に、ケトン […]

東京農工大学が新宿と府中のケヤキ並木でカオス同期を発見

東京農工大学大学院農学研究院の酒井憲司教授(農業環境工学部門)らのグループは、2002年から東京都府中市ケヤキ並木、2 […]

ツキノワグマ、秋の食いだめで1年支える、東京農工大学

東京農工大学大学院農学研究院の小池伸介准教授、地域環境科学部の山崎晃司教授らの研究グループは、野生のツキノワグマが秋に […]