研究成果の記事一覧

文字に色を感じる「色字共感覚」は知識の変化で更新される

立教大学現代心理学部の浅野倫子准教授と東京大学大学院人文社会系研究科の横澤一彦教授は、文字に特定の色を感じる「色字共感 […]

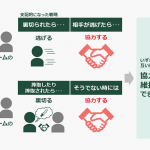

「逃げて協力」競争環境での生き残り戦略をゲーム理論で解明

芝浦工業大学機械制御システム学科の武藤正義准教授らの研究グループは、立正大学、創価大学との共同研究で、「囚人のジレンマ […]

疾患原因を狙い撃ちして分解、選択的オートファジーの実現 東北大学

2016年に大隅良典教授がノーベル賞を授与されたことで知られる「オートファジー」は、機能不全に陥った細胞小器官、細胞外 […]

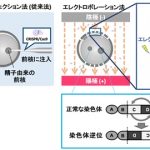

細胞を傷つけず簡便なゲノム編集法で染色体改変、中部大学が成功

中部大学の岩田悟助教と岩本隆司教授らの研究チームは、愛知県医療療育総合センターと共同で、細胞への損傷が極めて低い染色体 […]

脳障害からの機能回復、人工神経接続システムで成功

東京都医学総合研究所の脳機能再建プロジェクトの研究グループが、手の運動機能を持たない脳領域に人工神経接続システムを使っ […]

ツキノワグマ、秋の食いだめで1年支える、東京農工大学

東京農工大学大学院農学研究院の小池伸介准教授、地域環境科学部の山崎晃司教授らの研究グループは、野生のツキノワグマが秋に […]

女子生徒の理系進学、保護者の男女平等感が強く影響

日本は世界各国の中で理系女子の割合が低い国として知られているが、男女平等に対する意識が低い保護者ほど女子の理系進学に否 […]

ノーベル賞級の研究テーマは流行から独立して誕生

独創的な発想や意外性のある着想から生まれる新しい研究テーマが次々に新しい研究テーマを生む中、ノーベル賞級の研究テーマは […]

サリドマイドが奇形を引き起こすメカニズムを解明 安全な新薬開発に期待

東京医科大学、東京工業大学、イタリア・ミラノ大学の国際共同研究グループは、サリドマイドが奇形を引き起こす原因が、p63 […]

マイクロプラスチックの大小で、貝からの排出時間経過は異なる 東京大学と東京農工大学

東京大学と東京農工大学の研究グループは、海洋汚染で問題となっているマイクロプラスチック粒子がムール貝に取り込まれると、 […]