研究成果の記事一覧

特殊詐欺防止、家族や地域とのつながり大切、淑徳大学調査

オレオレ詐欺など特殊詐欺の防止に家族や地域とのつながりが大切なことが、淑徳大学コミュニティ政策学部の学生が実施した千葉 […]

写真や映像の個人情報保護に新技術 マスク着用でも顔認識してモザイク処理

最先端のAI・数理アルゴリズム・ロボティクス分野の最先端のテクノロジーを活用してイノベーションを創造する、東京大学発ベ […]

食品中のポリフェノール成分含有量を簡便に測定する手法 芝浦工業大学が開発

食品中のポリフェノール含有量を簡便に測定する手法を、芝浦工業大学のグループが開発した。

魚身を劣化させず瞬間大電流でアニサキスを殺虫、熊本大学などが開発

熊本大学産業ナノマテリアル研究所の浪平隆男准教授らと株式会社ジャパン・シーフーズらの共同研究グループは、パルスパワー技 […]

常磐大学、「いばらきの地魚プロジェクト」でヨークベニマルと商品開発

常磐大学は、「若者の魚離れ解消」をテーマに、いばらきの地魚取扱店認証委員会と連携し、2020年9月から「いばらきの地魚 […]

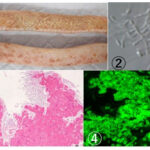

アジアで初確認の「ヘビ真菌症」、日本の輸入飼育ヘビが発症

福岡市内の動物病院を受診した輸入飼育ヘビが「ヘビ真菌症」を発症していることが確認された。本菌の確認は本邦初であるどころ […]

座っている時間が長いほど死亡リスク増加 生活習慣病とも関連

座っている時間(座位時間)が健康に及ぼす悪影響については世界中でたくさんの報告がある一方で、日本人の座位時間に着目した […]

細菌集団の巨大渦は必ず左回転、電気通信大学と学習院大学が発見

電気通信大学の中根大介 助教、学習院大学の西坂崇之 教授らの研究グループは、微生物集団が自発的に渦パターンを形成し、反 […]

日本産ネズミ類の雄交尾器の多様性と機能的意義を、京都大学が解明

京都大学大学院の谷戸崇博士課程学生(日本学術振興会特別研究員DC1)と京都大学総合博物館の本川雅治教授は、日本産ネズミ […]

コロナ下の救急往診サービス、重症度が上昇、筑波大学調査

医師を夜間や休日に直接自宅へ派遣する救急往診サービスが日本でも始まっているが、新型コロナウイルス感染拡大が続く中、重症 […]