私立大学の一般選抜志願状況は好調です。河合塾と代々木ゼミナールのHPで集計状況が公表されていますが、いずれも現時点では前年比で106%を超えています。志願者数が確定していない大学も多いため、全体像はまだ見えませんが、当初から予想されていたように全体では昨年よりも志願者数が増える見込みです。一方で、一般選抜以上に全体像が見えない総合型選抜・学校推薦型選抜のいわゆる年内入試ですが、昨年末の文科省の通知で今後の展開が注目されます。

私大の志願状況は前年比106%超えの増加

2025年度入試は国公立大学の二次試験を目前にして、まだ動いている最中です。それでも私立大学の一般選抜の志願状況を見ると好調です。河合塾の進学情報サイトKei-Netでは主要私立大志願状況と集計データが定期的に更新されており、2月14日公開データが現時点では最新です。これによると主要な93大学を集計した結果、私立大学の志願者数は全体で前年比106%と増加しています。特に共通テストを利用した方式は前年比111%と一般方式104%を上回る2桁台の伸びを示しています。18歳人口が増加に転じた事による受験人口の増加や国公立大学志望者が私立大の共通テスト利用方式を併願に活用していることが影響していると見られます。

こうした動向は事前に予想された通りの結果ですが、大学入学共通テストの平均点がアップしたことで、難関国立大学の予想ボーダーラインもアップしていますので、一部の受験生が併願先として難関私大の共通テスト利用方式をより積極的に活用していることも影響しているのではないかと考えられます。また、多くの私立大学の共通テスト利用方式は、共通テストの実施前に出願が締め切られますので、特に中堅私大に出願していた受験生は、昨年よりも予想ボーダーラインが高くなったことは想定外だったかも知れません。いずれにしても試験時間や出題数の増加で難化すると見られていた国語や数学ⅠAで平均点がアップしているのは受験生一人ひとりが対策を立て、それが実行できた結果だと思います。

学部系統別の志願状況を見ると、予想通りに国際系が増えています。また、法学系が伸びているのは難関私大の志願者数増加が影響していると思われます。経済・経営・商学系も法学系と同じく、比較的規模の大きい私大の志願者数増加が影響していると考えられます。また、理・生命科学系の増加も予想されていた通りです。そして、ここ数年、理由がよく分からないのですが、ずっと志願者数が好調な歯学系も好調です。また、ここ数年、不人気だった生活科学系が前年比128%と大きく伸びています。これはまだ集計の初期段階のため、大学全体で志願者数が約3倍に増えた実践女子大の結果が影響していると思われます。これから集計が進むにつれて、もう少し落ち着いた数字になると予想されます。

このように現段階では全体として好調に推移している私大の志願状況ですが、大都市部の大規模大学の志願者数増加の影響だと考えられます。中小規模の私大では受験人口増加のプラスの影響が見られないところもありますので、全体像が見えてくるのはもう少し先になりそうです。

【河合塾の大学入試情報サイトKei-Net】主要私立大志願状況 集計データ

https://www.keinet.ne.jp/exam/future/

志願者数10万人超えの大学はほぼ常連校

私大出願状況の集計は代々木ゼミナールのHPでも確認できます。2月14日付の165大学の集計を見ると前年比で106.7%となっています。代々木ゼミナールのHPはランキング形式の集計がいくつか出ていることが特徴です。例えば、志願者数が多い大学30校、志願者数増加上位20大学などです。見るのも少々辛いのですが志願者数減少20大学の集計もあります。

この中で志願者数が多い大学30校を見ると、上位はほぼ常連校で占められています。現段階で10万人オーバーの大学は、近畿大学、明治大学、千葉工業大学、法政大学、東洋大学で昨年と順位は多少異なるものの同じ大学が並んでいます。千葉工業大学を除く全てが複数の学部を持つ総合大学ですので、各学部で入試日程も異なり、学部間の併願も多くなるため、当然ながら延べ数も多くなります。千葉工業大学も複数の学部がありますが、基本的に理工系分野という単一分野です。学内併願が多いとは言え、その条件でこの位置にいることはすごいことです。なお、早稲田大学は共通テスト利用方式が大きく伸びて大学全体で昨年よりも6,000人以上増加しましたが、10万人までにあと約4,000人のところで志願者数が確定となり、10万人には届きませんでした。

この志願者数が多い30大学はいずれも大都市部に立地する比較的規模の大きな大学です。そして、ほぼ全ての大学が前年よりも志願者数が増えています。現時点で前年よりも志願者数が減少している大学は3大学ですが、そのうちの2大学はまだ志願者数が確定していませんので、最終的には前年よりも増える可能性が高いと考えられます。先ほど見るのも辛いとした、志願者数減少20大学は中堅の大学が多く見られますので、受験生全体が難関大学志望にシフトしており、従来であれば安全校として受験するような大学を受験しなくなったとも考えられます。あるいは、一般選抜を併願することが可能な年内入試で、すでに合格を得ているのかも知れません。今後は各私大が合格者数を増やすのか、減らすのか気になるところですが、さらに気になるのは国公立大学の年内入試の状況です。

【代々木ゼミナール】私立・準大学入試情報 出願結果

https://www.yozemi.ac.jp/nyushi/shiritsu/1406561_3542.html

拡大する国公立大学の総合型選抜・学校推薦型選抜

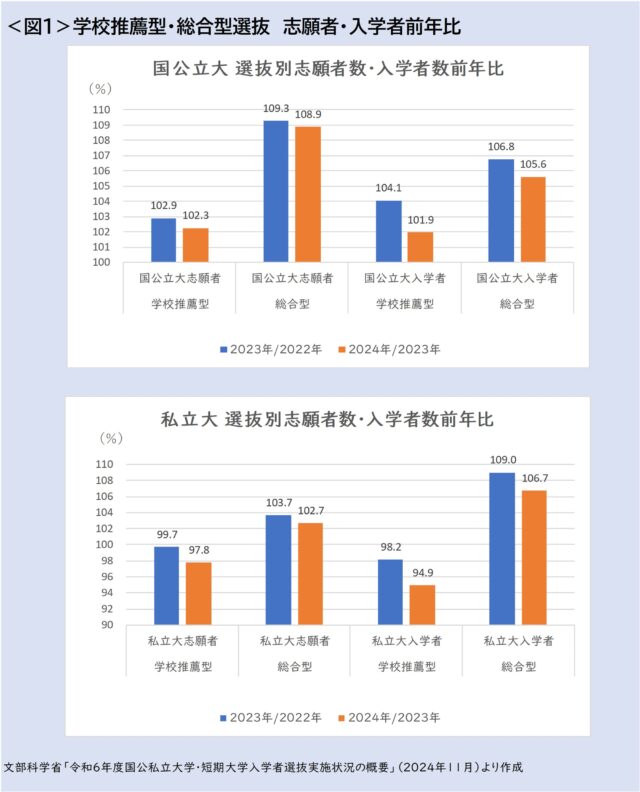

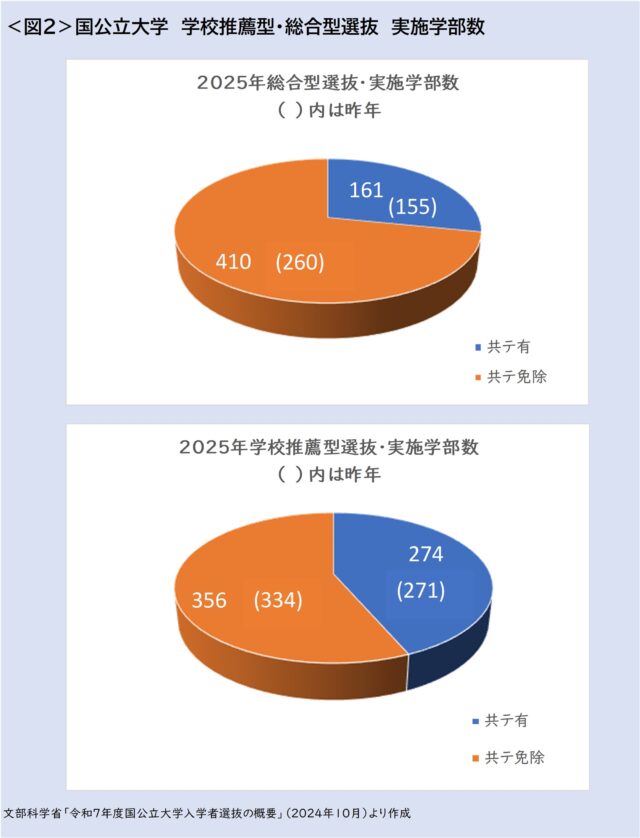

国公立大学の総合型選抜・学校推薦型選抜は年々拡大しています。こうした選抜の志願者数の前年比グラフを見ても、志願者、入学者数とも2年連続で増えています。私立大学も総合型選抜の志願者数、入学者数は増えていますが、学校推薦型選抜は減少傾向です<図1>。2025年度入試では国公立大学でこうした選抜を実施する学部数は増えており、なおかつ共通テストを課さない学部数の方が多くなっています<図2>。

国公立大学の場合、正確には年内入試ではなく、出願と面接などの試験は年内に実施しても、年明けの共通テストが課されて基準となる点数に満たないと合格できないケースがあります。あるいは共通テストの後に出願したり、試験を実施したりする方式もあるため、総合型選抜・学校推薦型選抜と言っても一般的な年内入試ではなく、「いわゆる年内入試」と言われています。ただ、共通テストが課されない場合は、年内に合格発表され、その場合、わざわざ私大の一般選抜を受験する必要もありませんので、合格した受験生はその時点で入試が終了します。こうしたケースが増えると、私大の一般選抜を受験する生徒数が減ることになります。現在の私大志願状況を見ると難関私大に関してはこうした影響は見られませんが、それは受験人口が一時的に増えているからなのかも知れません。あと2~3年後に再び受験人口減少期に入ると私立大学にとって大きな課題になるでしょう。

私立大学も年内入試で対抗したいところですが、昨年12月24日に文部科学省から「大学入学者選抜実施要項において定める試験期日等の遵守について(依頼)」が各大学に通知されており、従来から取られてきた施策や方法は封じられつつあります。ただ、通知では、2月1日以前に各教科・科目に係るテスト(学科試験)の実施をしてはならないと言いつつ、大学入学共通テストは1月に実施するとしています。共通テストは良くて、なぜ各大学が個別に行う試験はダメなのかはよく分からないことに加えて、英語の資格検定試験などを入試に活用する場合、年内どころか高校2年生の時のスコアでも良いとしている場合はどうなのか、など考え出すと難しいのですが、私立大学は個別試験ではなく自前で協会などの団体を設立し、そこが実施する検定試験にしてしまえば通知が示すルールに合致することになるのでしょうか。

【文部科学省 大学入試情報提供サイト】大学入学者選抜実施要項において定める試験期日等の遵守について(依頼)

https://www.mext.go.jp/nyushi/#daigakuinyoukou