2025年度入試の志願状況について、各社のHPで集計結果などが公表されています。地区別や学部系統別など様々な集計によって、いくつか傾向も見えてきました。今年は大学入学共通テスト(以下、共通テスト)の平均点が高かったため、強気の出願が予想されていましたが、難関大の志願状況を見ると、そんな単純なものでもなさそうです。また、いよいよ合格者数の集計も出始めましたので、入試結果の全体像が見えつつあります。

難関国立10大学の志願者数は増減が半々

2025年度入試の一般選抜は、ほとんどの大学で志願者数が公表され、各社のHPでは様々なクロス集計などをもとにした解説記事が掲載されています。これまでの受験のセオリーでは「共通テストの平均点がアップすれば受験生はチャレンジ志向になる」のですが、今年は必ずしもそうとは言えない状況のようです。

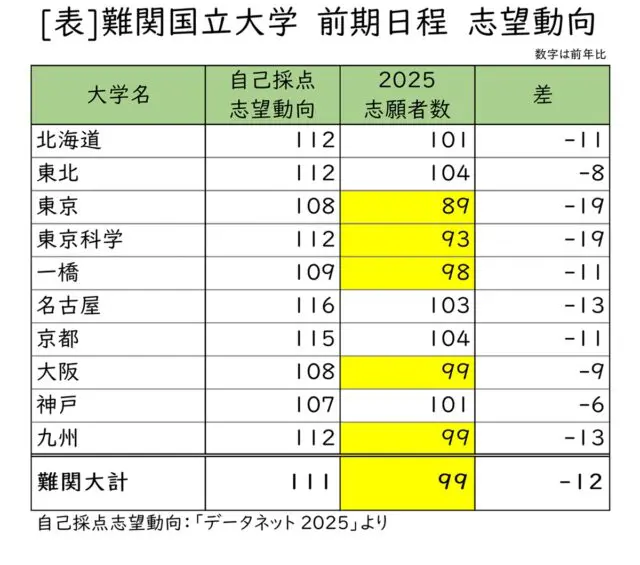

駿台予備学校「大学入試情報」サイトでは、地区別、学部系統別、大学のレベル別のクロス集計が掲載され、詳しく解説がされています。難関国立10大学の志願状況についても解説されていますが、それによると前期日程の前年比では、増加と減少が5大学ずつに分かれています。これまでの受験のセオリーでは、10大学の全てが増加するはずですが、そうなってはいません。前期日程が減少していても、後期日程が増加している大学もありますが、難関と言われる国立大学は後期日程を実施しない大学や学部も増えていますので、ここでは前期日程について考えます。

志願者数が前年よりも減少した難関国立大学は、東京大学、東京科学大学、一橋大学、大阪大学、九州大学です。首都圏の難関3国立大学が揃って減少しているのは、何とも不思議なのですが、東京大学については、第一段階選抜の基準が厳しくなったことで、予想ボーダーラインが上がったことが影響していると考えられます。東京大学を目標にしてきた受験生が、それだけで簡単に諦めるとは思えませんが、現実には出願を回避しているようです。ただ、東京科学大学などは大学統合によって話題となり、注目も集まっていましたので、東京大学の出願回避を受けて、志願者数が増加しても良いはずですが、そうはなっていません。この辺りも受験のセオリーとは異なる動きです。

そこで共通テストの自己採点集計の時の志望動向と実際の志願状況の比較をしてみました[表]。駿台・ベネッセ共催の「データネット2025」のサイトでは、まだ自己採点集計時の分析記事を見ることができます。それによると、志願者数が増えた大学も、自己採点集計の時の勢いが全く無いことが分かります。首都圏の3大学が不人気な訳ではなかったのです。こうしてみると今年の受験生はかなり慎重だったことが分かります。旺文社の入試情報サイトの記事の見出しも「志願者微増、初志貫徹もやや慎重な出願傾向」となっていますので、やはり手堅い出願行動だったようです。

【駿台予備学校】大学入試情報

https://www2.sundai.ac.jp/yobi/sv/news/index.html

【旺文社 教育情報センター】2025年 国公立大一般選抜 志願者動向分析

https://eic.obunsha.co.jp/analysis/2025/202505_01/

国公立大は最難関レベルのみ志願者数が減少

駿台予備学校「大学入試情報」サイトで、さらに「共通テスト目標ライン別志願者状況」の集計を見るとかなり特徴的な傾向が見られます。目標ラインとは合格可能性60%のラインですので、受験生が出願するか否かを決める重要なラインになります。この目標ラインを共通テストの得点率で6つのグループに分けて、志願者数を集計しています。このグラフで前期日程を見ると目標ラインが共通テストの得点率で85%以上のグループだけが前年よりも減少しています。医学部医学科や難関国立10大学の多くがここに集計されていますので、慎重な出願傾向がはっきりと出ていると言えるでしょう。

昨年と比べて志願者数の増加が目立つのは、得点率80~85%と70~75%です。得点率80~85%のグループは千葉大学、東京都立大学、横浜国立大学、筑波大学などの関東の大学が目立つと解説されています。首都圏の難関3国立大学から志望校変更があったようにも見えます。ただ、東京科学大学、一橋大学からの志望校変更は直感的に理解できますが、東京大学を本気で目指していた受験生がそこまで変更するのかどうかは少々疑問が残ります。さらに各社の分析が進めば、この辺りも明確になってくることでしょう。

私立大は難関大を含めて志願者数が増加

同じく、駿台予備学校「大学入試情報」サイトで私立大学のレベル別集計を見ると、様相がやや異なります。「模試合格判定ライングループ別志願状況」は模試の合否判定ラインを基にして、私立大学を5つのグループに分けて集計しています。最難関のグループは、合格判定ラインが偏差値65以上です。国公立大学ではこの最難関グループで志願者数の減少が見られましたが、私立大学の場合は、前年比が文系107、理系105と増加しています。別の資料で大学別に確認しても慶應義塾大学107、早稲田大学107ですので、強気の出願行動とも受け取れます。

ただ、これで私立大学についてはチャレンジ志向が見える、とは言い切れないところもあるのです。私立大学全体の前年比は文系108、理系105ですので、少なくとも文系について全体の水準を下回っています。解説文でも最難関のグループよりも、それに続く二番手、三番手のグループでの増加が見られることから、安全志向が見られるとしています。

前期日程1回のみの受験機会しかない国公立大学とは違い、最難関とは言え学部別に出願ができる私立大学の場合、安全志向ゆえに併願件数を増やしているのか、あるいは別の理由があるのか、併願パターンの変化を見ないと現段階では分かりませんが、国公立大学との傾向の違いが、今後も続くのかどうかが気になるところです。

なお、駿台予備学校「大学入試情報」サイトには、主要大学と志願者数が大きく増減した大学についての大学別分析記事が掲載されています。大学関係者から、自大学の志願者数の増減理由を時々聞かれますが、ここを見れば大体分かりますので、チェックすることをお薦めします。

合格者数や倍率など入試結果の全体像が見えつつある

前述のような個別の集計データから、全体の傾向を読み解くのはそれなりに時間がかかります。そのため手早く全体像を把握したい方にお薦めのサイトが河合塾「Kei-Net Plus」です。この中で進学情報誌「Guideline」が読めるのですが、4・5月号に志願状況を基に入試結果をまとめた記事が掲載されています。これを読むと全体像を把握することができます(玄人向けです)。

このサイトでは入試結果も見られますが、5月7日現在の集計として、合格者数も入った集計が掲載されています。これを見ると国公立大学は前期、中期、後期日程の全てで倍率が上がっています。入試難易度も上がっていると思います。国立大学も公立大学も合格者数がかなり減少していますが、もちろん年内入試の拡大と関係していると思います。

私立大学も判明分ではありますが、合格者数が全体で前年比97%と減少しています。そのため、倍率もアップしています。こちらも入試難易度が上がっていると思います。こうした結果を基にして、来年2026年度入試の予想ボーダーラインなどが発表されることになります。それによって、来年度入試はさらに安全志向となるのでしょうか。それとも新しい受験のセオリーが見られるのでしょうか。

【教育関係者のための情報サイト Kei-Net Plus】 進学情報誌Guideline Guideline4・5月号 大学入試を追う 「新課程入試」を振り返る

https://www.keinet.ne.jp/teacher/media/guideline/